Vous êtes une bonne ménagère, ma chère Angèle, et vos opinions résolument démocratiques ne vous empêchent pas de vous inquiéter du coût de la vie. Je ne suis même pas sûr que monsieur votre mari ait souscrit à ce fameux emprunt clos très brusquement deux jours avant la dévaluation, et moins sûr encore que vous l’en ayez beaucoup blâmé. Mais vous vous imaginez que ma présence à Paris me place au centre de tous les renseignements, au milieu même du Conseil des dieux, et vous me demandez ce qu’il faut faire. Vos amies font déjà provision de sucre, de conserves et de pétrole : devez-vous les imiter ?

Hélas ! les dieux ne me disent rien, et je ne puis vous écrire que pour vous raconter ce que je vois, ce qu’on me dit, dans un univers passablement affolé. Avez-vous reçu des coups de téléphone ? Tous les gens que je connais en reçoivent de leurs fournisseurs : « Allo ! Monsieur, avez-vous l’intention de vous commander un complet cet automne ? Hâtez-vous ; la quinzaine prochaine, il vous coûtera cent, deux cents, trois cents francs de plus, selon vos goûts et vos moyens. – Allo ! Monsieur, ici votre chemisier. Vous n’avez besoin de rien ? La semaine prochaine, tout sera augmenté chez moi de vingt-cinq pour cent. – Allo ! Madame, nous savons que vous avez l’habitude, chaque année, de venir dans notre magasin acheter tout ce qui vous est nécessaire pour votre maison. Nous ne voulons pas vous faire l’article, mais nous vous faisons remarquer qu’on prévoit une augmentation de trente pour cent à tous nos rayons dans les jours qui vont venir. » Entre nous, il y a peut-être quelque hâte et quelque excès en de telles nouvelles, et les affaires ne seront pas mauvaises, cette semaine, pour tous. Mais je ne puis nier que ces coups de téléphone sont donnés quotidiennement.

Le dernier jeu de société, ma chère Angèle, consiste à se demander, l’une à l’autre, quel est le taux d’augmentation du coût de la vie. Les unes prétendent que, depuis juillet, elles se ruinent lorsqu’elles achètent leurs oeufs, leur beurre, leur eau de Javel. D’autres, qui me paraissent plus près de la vérité, avouent que c’est en juillet et non en septembre qu’ont eu lieu les véritables augmentations – en attendant, certes, celles d’octobre. En tout cas, peut-être avez-vous entendu parler de la grève des Halles et peut-être, vous, provinciale, en avez-vous été stupéfaite.

C’est un des symboles les plus frappants et les plus clairs du monde renversé où nous vivons. Savez-vous combien on vend le cent de choux-fleurs aux Halles ? On le vend dix francs. Savez-vous combien on est arrivé, ces jours-ci, à vendre le mille de salades ? On l’a vendu cinq francs. Madame votre mère pourra vous dire sans doute qu’aux jours bienheureux de la douceur de vivre, avant la guerre, il ne lui est jamais arrivé d’acheter sa salade un demi-centime la pièce, même un demi-centime or. « Mais, protesterez-vous, cela ne m’est jamais arrivé non plus, pas plus que de payer deux sous le chou ou le chou-fleur. Que ne suis-je à Paris ! »

Rassurez-vous, ma chère Angèle, aucune Parisienne n’a jamais fait son marché, même ces jours-ci, avec une pièce de 50 centimes pour tout viatique. Le chou coûte toujours trente sous pour la ménagère, et la salade, ravie à sa charrette surchargée, coûte toujours un demi-franc, si ce n’est un franc entier. Ce sont là les mystères de Paris, et plus probablement les mystères de la France et du monde.

Vous ne vous étonnerez donc pas si les maraîchers des Halles ont fait la grève sur le tas de légumes.

Je ne suis pas économiste, et je ne vous indiquerai pas les remèdes qu’il convient d’apporter à de telles erreurs. Je sais seulement, ayant l’esprit simple, qu’il n’est pas possible pour un pays de demeurer dans un état où le maraîcher ne vend pas sa salade et où le client pourtant l’achète fort chère. L’histoire nous enseigne que le peuple n’aime guère ceux qui gagnent un peu trop d’argent sur sa nourriture. Vous savez bien que je ne parle pas du commerçant de détail, qui est écrasé par l’impôt. Mais, de temps en temps, lorsqu’on lit des livres sur le passé, on a l’impression, au milieu d’un désert assez lamentable, d’arriver à une sorte d’oasis, à un paysage merveilleux de fraîcheur, de poésie et de raison mêlées. C’est l’oasis, le paysage où l’on pend les spéculateurs, où l’on pend aussi ceux qui n’ont pas su protéger les consommateurs de choux en même temps que ceux qui les plantent. Je crois qu’il faut prendre garde, ma chère Angèle, que de telles oasis ne surgissent bientôt à l’horizon, et elles seront autre chose qu’un mirage.

Il ne s’agit plus de savoir aujourd’hui, comme dans une chanson bien innocente, si l’on sait toujours planter les choux. C’était le bon temps que celui où l’on n’avait pas d’autre préoccupation que cette élémentaire compétence. Il s’agit de savoir si nous allons payer le chou son poids de papier en franc-Blum, sans que pourtant cela rapporte rien à celui qui l’a planté. Il s’agit de savoir encore si nous allons voir ces beaux jours de l’Allemagne d’après-guerre où, sauf votre respect, un hôtelier, s’étant aperçu que la feuille de papier hygiénique lui revenait à trente marks, avait préféré offrir à ses clients des liasses de billets de vingt marks. Il s’agit de savoir si tout sera possible et si on laissera tout faire.

Vous avez dû jouer, ma chère Angèle, du temps où vous alliez en classe, une petite pièce de Banville que l’on aime beaucoup dans les pensionnats et qui met en scène le poète Gringoire. Vous savez que celui-ci récite innocemment au roi Louis XI une ballade où il décrit un bois chargé de pendus, qu’il nomme « le verger du roi Louis ». J’avoue que je me demande, en considérant ces choux, ces salades, ces titres d’emprunt et ces billets de papier : quand aurons-nous la chance de revoir le verger du roi Louis ?

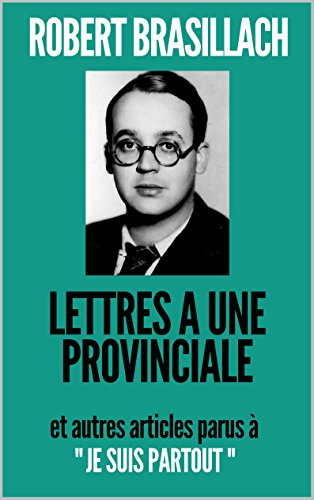

Je Suis Partout, Lettre à une provinciale, 3 octobre 1936