Pourtant, si l’on n’a du rexisme que l’idée qu’en peuvent donner quelques résumés, des lectures, on n’en saura rien, comme on ne sait rien du fascisme après quelques brochures de propagande. Il faut avoir vu en Belgique la passion et l’intérêt que suscite le seul nom de Léon Degrelle. Il faut surtout avoir vu « le monstre lui-même ».

Ce qui frappe, sitôt qu’on s’approche de ce mouvement, c’est sa jeunesse. On a essayé de le déconsidérer en l’appelant un « mouvement de gamins ». Plaise au ciel que nous ayons un « mouvement de gamins » de cette force. La vérité est qu’à ses débuts le rexisme fut bien un groupement de jeunes. Depuis, on a vu s’agréger à lui des hommes de tout âge, et la véritable jeunesse est celle de l’esprit. Dans le bureau de Léon Degrelle, j’ai rencontré des hommes de quarante ans et des hommes de vingt-cinq, et ni Pierre Daye, député de Bruxelles, ni le comte Xavier de Grunne, sénateur, ne sont des gamins. Mais l’impression générale, singulièrement réconfortante, il faut le dire, reste celle de la jeunesse. Autour de Rex ou du Pays réel campent des permanences de jeunes gens joyeux, agités comme des étudiants. Je suis reçu un jour par Stéphan Fluche secrétaire de Léon Degrelle : il a vingt-sept ans, il en paraît dix-huit, c’est un garçon blond qu’on imaginerait mieux, à la sortie d’un cours, parlant aux jeunes filles. Un autre jour, je retrouve Victor Matthys, « le plus ancien rexiste », l’inventeur de Rex vaincra : il ressemble aux portraits que peignit Roger van der Weyden, il a la même figure étroite, énergique et rgacieuse, les mêmes lèvres dessinées, les mêmes yeux réfléchis mais aussi le même âge que ces meneurs d’hommes du quinzième siècle, qu’on trouvait vieux à trente ans. Un sympathique désordre semble naître autour d eux, et il ne faut pas oublier que la bonne humeur, la plaisanterie énorme ont été parmi les éléments les plus constants du « Rex-Appeal ». D’où une atmosphère de gaieté, et presque, de mystification, dont les débuts mouvementés du rexisme au Parlement peuvent donner une idée.

Quant au chef qui commande à ces hommes de tout âge, quant à l’animateur, on sait qu’en 1936 il vient tout juste d’atteindre ses trente ans. Il en paraît d’ailleurs à peine vingt-cinq. Et je dois dire qu’il est malaisé de juger ce garçon vigoureux et plein de santé, dont le charme est si évident. Peut-on résister à Léon Degrelle, à sa présence, à sa camaraderie immédiate, au rire d’enfant qui s’empare de lui, à ses colères subites lorsqu’il se passionne, au regard direct de ces yeux où brillent si fort les prunelles noires ? Tout de suite, auprès de lui, on est saisi de cette confiance qui fait l’agrément juvénile du rexisme, on croit tout ce qu’il dit, tout ce qu’il va dire, on ne sent plus la fatigue, on est prêt à réaliser un monde fraternel. Son visage plein sourit, il bouge, il marche, il s’interrompt pour parler à ses amis, à ces jeunes gens qui l’entourent. L’un d’eux le premier jour, portait sous son veston une blouse russe à col brodé. On n’a pas une seconde l’impression de se trouver dans le P. C. d’un grand parti, encore moins au siège d’une ligue fasciste et « paramilitaire ».

J’ai vu Léon Degrelle pour la première fois, le 15 juin 1936, le jour même de ses trente ans, dans les bureaux provisoires de la rue Royale. Je ne suis pas près d’oublier, je l’avoue, l’allégresse de son accueil, et le visage amical que m’a montré dès l’abord le rexisme.

– Nous n’avons pas besoin, et pas envie, de parade, me dit tout de suite Léon Degrelle. Nous ne sommes pas un parti militarisé. J’ai fait toute ma campagne sans armes, sans même de cannes. Tout le monde peut m’aborder, et je n’ai pas de gardes quand je me promène dans la rue. J’aime mieux me faire assommer de temps en temps par les socialistes : ça m’est arrivé. Il est vrai qu’en Belgique, en général, les réunions sort bien protégées. Ce n’est pas comme en France.

Non seulement Léon Degrelle s’est fait assommer, mais il a failli se faire tuer. On sait qu’en septembre, une réunion ayant été interdite, il parla en bateau sur la Meuse, éclairé par des projecteurs. On tira sur lui à Seraing, on blessa deux de ses amis. Il ne bougeait pas. Cette manifestation de courage physique fit une impression énorme et accrut son prestige d’une manière inouïe.

Je le regarde marcher derrière sa table, j’écoute le son de sa voix plus encore que ce qu’il me dit. S’il est vrai qu’un certain rayonnement physique, qu’une certaine animalité soient nécessaires à un meneur d’hommes, il est sûr que Léon Degrelle possède ce rayonnement et cette animalité. Je ne l’ai pas encore entendu parler en public, mais je suis sûr qu’il doit faire un admirable orateur. Il est d’ailleurs servi par une force de résistance peu commune.

– Cet après-midi, je vais à Anvers, dit-il. Vous voyez notre vie : dans la journée, les meetings, les réunions, l’action. La nuit, nous faisons le journal. Je voyage tout le temps, en auto, en avion, j’ai déjà parlé presque sans interruption pendant des journées entières. On se couche à cinq heures, on se lève à sept. C’est comme ça qu’on se porte bien.

Et il rit, de ce rire juvénile qui est l’un de ses charmes les plus certains. Nous parlons de son parti, de ses idées.

– La grande faute des vieux partis de droite, en Belgique comme en France, c’est de n’avoir rien compris, de ne pas s’être intéressé au problème social. Comment peut-on ignorer cela ? Aujourd’hui, en Belgique, la misère est très grande, surtout depuis la dévaluation, car la vie a augmenté et les salaires n’ont pas augmenté : aussi allez voir dans le Borinage. Comment voulez-vous empêcher que ces malheureux deviennent communistes ? Nous ne pouvons rien avec les anciens partis. Il faudrait tout leur apprendre, et d’abord à aimer les hommes. Tenez, il y a un mot très frappant, C’est celui que dit un vieil ouvrier à notre roi Albert, un jour qu’il visitait des mines. Le roi lui demanda : « Que voulez-vous ? » Et l’ouvrier répondit : « Sire, nous voulons qu’on nous respecte. » C’est cela, le travailleur veut qu’on le respecte. Cela ne veut pas dire qu’il faut lui faire l’aumône. Votre colonel de La Rocque, il fait l’aumône, c’est ignoble.

Puis, Léon Degrelle m’expose rapidement ses vues sur les oeuvres sociales de certains grands patrons.

Bien sûr, c’est très bien. Mais est-ce que vous ne croyez pas qu’il ne vaudrait pas mieux, quand les ouvriers ont passé toute la journée aux usines Un Tel qu’ils ne soient pas obligés ensuite d’entrer à la cantine Un Tel, à la salle de jeux Un Tel, à l’infirmerie Un Tel ? Un Tel ! toujours Un Tel ! Vous ne croyez pas qu’il vaudrait mieux qu’il y ait des foyers, des salles, des jeux qui leur appartiennent ? Il faut organiser cette propriété collective. Et puis, il faut dire aux communistes que ce sont les pays d’autorité qui ont le mieux compris la dignité du travail. Il ne faut pas laisser aux marxistes le monopole de la solidarité. C’est Hitler qui organise des fêtes du travail, c’est lui qui, l’an prochain, veut envoyer des ouvriers allemands en croisière aux Canaries. La semaine de quarante heures ? Voilà deux ans qu’elle existe en Italie ! Vous voyez le mensonge !

Il se met à rire de nouveau.

– Ils sont furieux, les socialistes. Ils ne peuvent plus organiser de réunions, ils sont obligés de venir porter la contradiction aux nôtres. Il n’y a qu’un Front populaire en Belgique, le Front populaire Rex, c’est notre nom. L’Internationale ? Tenez, la voilà.

Il me tend un cahier, où je lis la musique de l’Internationale, avec d’autres paroles.

– Nous déposons un projet sur l’augmentation des salaires. Mais attention, pas de démagogie, il nous faut aussi en même temps des recettes équivalentes. Les socialistes présentent à la Chambre, comme candidat à la présidence, un bourgeois ? Nous, nous présentons un ouvrier métallurgiste.

Et Léon Degrelle a l’air de s’amuser, comme d’une série d’excellentes farces. C’est cela sans doute, et je ne m’y oppose pas, tout au contraire. Mais ce sont aussi des méthodes significatives, qui révèlent ce qu’il veut faire de son mouvement. Je lui dis combien on s’y intéresse en France. Il me parle de notre pays :

– Vous n’avez qu’un mouvement qui a jamais su ce qu’il voulait, c’est l’Action française. Naturellement, nous avons tous lu Maurras. Sans Maurras, la Belgique aurait des rois, par hasard. Elle n’aurait pas idée de ce qu’est la monarchie.

Il me parle aussi de M. Blum, qu’il prononce drôlement : « Blume ».

– Votre Blume, qu’est-ce qu’il va faire? Il a l’air bien embarrassé. Vous n’avez qu’un homme dans votre Parlement qui connaisse le peuple, c’est Doriot. Mais avant d’organiser un mouvement, il faut longtemps. Voyez Rex, il y a cinq ans que je travaille, et nous commençons seulement. Il ne vient pas en un jour, l’été !

Comme elle lui convient, cette métaphore saisonnière ! Comme elle dépeint assez bien ce jeune homme sensible aux courants de notre époque, qui sent où nous allons, ce qu’il faut faire, beaucoup plus encore qu’il ne le comprend.

– Je ne suis pas un théoricien politique, avoue-t-il volontiers. Ce qu’il faut d’abord, c’est voir l’instinct de la politique. Naturellement, cela ne suffit pas. Et même regardez autour de vous. Quelle est la seule classe qui ait une éducation politique, bonne ou mauvaise ? La classe ouvrière ! Les ouvriers sont les seuls qui lisent des journaux, des tracts, qui aillent aux réunions. Il faut donner une éducation politique à tous.

Nous reparlons de ses idées sociales, allant d’un sujet à un autre avec la plus désinvolte liberté. Je retrouve ce socialisme rexiste, où se mêlent si curieusement, le corporatisme moderne et le christianisme.

– Je veux organiser un service social, analogue au service militaire, envoyer chez les mères de famille nombreuse, pauvres ou malades, des jeunes filles qui les aideront, faire connaître aux jeunes gens le monde du travail. Il faut que les classes apprennent à ne plus s’ignorer.

Et peut-être peut-on craindre, dans l’application de ce système, on ne sait quel caporalisme que je trouve assez dangereux. Tout ce qui réduit les individus à un dénominateur commun, suivant une expression chère aux rexistes, tout ce qui fait faire à chacun une besogne uniforme, risque de heurter, de froisser, autant que de convaincre. Ce sont les périls du militarisme, et le militarisme de la charité n’en comporte pas moins. Mais cette entraide apportée par des travailleurs ou de futurs travailleurs, à d’autres travailleurs, a quelque chose de noble, car elle n’est jamais, ne doit jamais être une aumône, et seulement l’expression d’une fraternité réelle.

– Ce n’est pas une utopie, ajoute Léon Degrelle. Nous avons déjà appliqué notre système. Les jeunes filles rexistes prennent chez elles de petits enfants du peuple.

Et cette fois, Léon Degrelle a l’air très sérieux. Tout ce qui pourrait nous gêner, ou nous paraître insuffisant dans les doctrines du parti, est d’ailleurs emporté dans un tel élan que nous sommes, malgré tout, séduits. Ce jeune homme plein d’allégresse a réussi à donner à son mouvement une force et une santé à laquelle on résiste mal. C’est avant tout la réaction d’un peuple libre, d’une jeunesse libre : les anciens cadres sont brisés, et on peut attendre beaucoup de ce rajeunissement. C’est ce que je dis à ce garçon si familier, si volontiers riant, qui, avec ses « gamins », nous donne au fond, un grand exemple.

En juin il se donnait deux ans avant de réussir. La Chambre présente est ingouvernable, pense-t-il, et on devra la dissoudre peut-être plusieurs fois. Les rexistes, il en est persuadé et nous le sommes autant que lui, reviendront chaque fois plus nombreux. Déjà, ils constituent un groupe avec lequel il faut compter au Parlement, bien que leur action s’exerce surtout en dehors de la Chambre. La cohésion du pays, qui est tout autre chose que la pseudo-union nationale chère aux parlementaires de nos deux nations, se fera peut-être autour de Rex.

Je me disais cela en le quittant, par ce juin pluvieux, regrettant de ne pas l’avoir vu dans une foule, où je le devinais sensible, aimanté par elle, et prêt à la diriger savamment, coïncidant avec ses désirs et ses rêves confus, mais capable de les épurer pour le salut national. Tel que je l’avais vu dans son petit bureau de la rue Royale, dans l’agitation familière du journal et du parti, entouré de ses collaborateurs et de ses lieutenants, il me paraissait dès l’abord, ce jeune homme qui était un chef, aux écoutes d’un univers en formation.

Comment, au bout de quelques mois, retrouverais-je Léon Degrelle et son parti ?

En plein centre de Bruxelles, près de la Bourse et du boulevard Anspach, la permanence de Rex est désormais établie rue des Chartreux. En quelques semaines, toute l’activité du parti a été rassemblée dans ce vaste local, sans cesse agrandi, où l’on construit encore. Je puis retrouver Léon dans un immense bureau, tout en longueur comme le bureau où Hitler et Mussolini reçoivent les journalistes : une table de dimensions cyclopéennes, le portrait d’une très jolie jeune femme qui est Mme Léon Degrelle, un Christ d’un réalisme saisissant, une composition évoquant une foule entraînée par un chant, tout cela pourrait être imposant à l’excès. Mais Léon Degrelle est resté le même, il a le même rire, les mêmes yeux. La victoire qu’il sent proche ne l’a même pas grisé. Et je n’ai pas à craindre de ne plus subir le charme juvénile du rexisme : cet étonnant parti, sans violences, sans émeutes, ce parti qui ne veut que d’une révolution légale et progressive, il a toujours pour lui sa jeunesse et sa foi.

Quand je sors du bureau de Léon Degrelle, je parle avec quelques-uns de ses collaborateurs. Celui-ci est un ancien sous-officier, croix de guerre française, celui-là est un vieil ouvrier qui a passé deux mois à modeler au marteau dans le métal un buste de Léon Degrelle. Il lui apporte aujourd’hui un modèle de hampe pour le drapeau rexiste, le beau drapeau rouge orné de la couronne et de la croix. Il faut le voir regarder ce jeune chef, qui a vingt-cinq ans de moins que lui. Que ne ferait-on pas pour obtenir un pareil regard, de pareils dévouements ? Dans l’auto qui nous ramènera tout à l’heure de Namur, Léon Degrelle me dira son secret.

– On n’a rien donné quand on n’a pas tout donné. Les autres partis venaient, et ils offraient, ils promettaient. Je n’ai rien offert, j’ai tout demandé. C’est pour cela que Rex vaincra.

Je crois qu’en effet c’est cela , le secret du rexisme, cette union où chacun a tout donné. Ceux qui ont pu suivre quelques-uns des grands meetings n’ont pas pu ne pas le sentir. Ils ont tous décrit ces équipées un peu folles, ces salles où l’on s’écrase, Degrelle changeant de linge dans les arrière-cuisines, auprès des baquets fumants, semant ses chemises, ses cache-cols et ses cravates aux quatre coins de la Belgique, Ces jeunes gens, ces jeunes filles, enflammés de jeunesse et d’amour lorsqu’il paraît, les longues courses dans la nuit, les communistes muets, les reparties foudroyantes de l’orateur, les repas dans les petits villages, les permanences rexistes décorées de balais et de drapeaux rouges. Pourtant, depuis la réunion interdite de Bruxelles, le 25 octobre, jusqu’au 13 novembre, Léon Degrelle n’a pas tenu de réunion.

– On commençait à s’ennuyer, me confie l’un des rexistes.

Mais le 13 novembre, première réunion à Namur.

– Vendredi 13. C’est mon jour. J’ai connu ma femme un vendredi 13, ma petite fille Chantal est née un vendredi 13.

Il faut croire que ce jour est un jour faste pour le jeune chef. La semaine passée, le gouvernement a loué une salle à Namur pour tenir une séance de propagande antirexiste : trois ministres, des trois grands partis, ont pris la parole. Résultat : une demi-salle. Léon Degrelle annonce un meeting, la salle de la Bourse est entièrement louée, on s’écrase debout dans les portes, on doit retenir une seconde salle, au théâtre, à la dernière minute : l’orateur, on le sait, ne craint pas sa peine, et ne refusera pas de parler deux fois de suite.

Je pars avec lui en auto pour Namur, sous la pluie battante. Il ne parle pas. On lui passe une bouteille thermos qui contient du bouillon brûlant : ce sera son repas de ce soir. Un peu avant la ville, sur la route, Rex-Namur nous attend. Léon Degrelle change d’auto, et quand la nôtre débouche sur la place de la Bourse, il s’est déjà assis dans la vaste salle, entre les drapeaux rouges, et les haut-parleurs transmettent à la foule du dehors les acclamations de la foule du dedans.

Sur l’estrade, c’est le comte de Grunne qui parle, et qui raconte son voyage en Russie soviétique. Tout à l’heure, ce sera Archambault, ouvrier mineur, puis l’étonnant M. de Fraipont, grisonnant, enjoué, enroué, professeur de paléontologie. J’avoue que j’aime beaucoup M. de Fraipont. C’est lui qui racontait récemment l’histoire des médailles d’or, d’une valeur de six cents francs, insigne des parlementaires : on retrouvait beaucoup de ces médailles au mont-de-piété, jusqu’au jour où on prit la décision de ne plus les remplacer gratuitement lorsqu’elles étaient « perdues » ; aussitôt on cessa de les perdre. M. de Fraipont raconte cela comme le reste, avec une bonhomie violente, et un total mépris des conformismes. On sent que le rexisme, comme pour beaucoup d’autres, a été pour lui une sorte de révélation de la jeunesse.

Puis Léon Degrelle se lève, salue la main levée, au milieu des acclamations. Une jeune fille lui apporte une boîte énorme d’où il tire en riant la plus grande des poupées que j’aie jamais vu, presque aussi haute qu’un homme. C’est pour sa petite fille (il en a même deux, Chantal et Anne). On applaudit, car les Belges aiment la famille, et, très simplement, Léon Degrelle commence, d’une voix sonore, sans effort, immédiatement claire.

– Mes chers camarades, quelle joie de se retrouver enfin, après l’absence, de retrouver cette union de Rex que viennent de symboliser les discours que vous avez entendus. Puisque nous avons vu parler ici un noble, le comte de Grunne, un ouvrier, Archambault, un professeur, de Fraipont, et qu’au delà de cette salle, il nous est permis d’évoquer nos enfants dans leurs berceaux.

Du premier coup, il a conquis la salle qui l’interrompt aussitôt, et l’applaudit, et applaudit en même temps la grande poupée rose qui lui a donné sa première phrase. Cette phrase, il ne faut pas croire que Léon Degrelle y ait mis aucune emphase : il l’a dite doucement, avec une sorte de tendresse naïve, je veux dire naturelle ; il n’y a mis aucun accent de mauvais théâtre ; il a dit seulement ce qu’il pensait, à cet instant, ce que tous avaient pensé, et je crois bien que c’est dans cette manière si pure et si droite de sentir ce qu’il dit, sans se soucier de l’élégance ou de l’ironie, qu’est le secret de son éloquence. Il ne lui a pas fallu dix secondes pour le révéler.

Au fond de la salle, mêlé à ces bourgeois, à ces ouvriers, à ces jeunes filles, à ces retraités, qui écoutent debout leur jeune animateur, j’écoute moi aussi, et j’écoute en même temps les différents bruits, les différents silences des, auditeurs. Léon Degrelle expose son programme de réconciliation des classes, de réconciliation de toute la nation. Comme la qualité du silence est différente, lorsqu’il aborde quelqu’une de ces questions qui tiennent si fort au coeur des Belges, par exemple la question flamande ! Avec quelle attention, quel désir d’être rassuré on l’écoute, quel désir qu’il ait raison ! Il le sait, lui qui devient pressant, adjure la foule de comprendre qu’il y a là un problème de justice, uniquement de justice, explique à ces Wallons qu’ils seront beaucoup mieux chez eux, beaucoup mieux affermis dans leur culture française, maintenant qu’ils seront protégés contre les Flamands (puisqu’on parlera uniquement français en Wallonie), comme les Flamands, chez eux, seront protégés contre les Wallons. Et toujours, il répète ce mot : chez eux, comme celui qui peut le mieux faire sentir l’essentiel, l’union au sol, les devoirs et les droits qui en découlent. Il tend ses poings en avant, il rejette d’un geste rapide ses cheveux en arrière, et de temps à autre, quand les applaudissements éclatent, il lève la main en souriant comme un enfant, un peu pour un salut, un peu pour un serment, un peu pour demander le silence.

Il défend méthodiquement Rex pendant une heure et demie, d’une voix qui ne faiblit pas, et devient seulement un peu voilée, un peu plus émouvante. Il le défend contre l’accusation d’avoir trahi au profit des nationalistes flamands, contre l’accusation d’être à la solde de Berlin. Un journal, puis vingt journaux, ont raconté qu’il avait eu récemment une entrevue avec Goebbels :

– Pourquoi d’ailleurs n’aurais-je pas le droit d’aller voir Goebbels ? Tous ces socialistes, quand l’Allemagne était aux mains des socialistes, ils passaient leur temps en Allemagne, ils nous inondaient d’étudiants allemands, de gymnastes allemands. M. de Man a vécu en Allemagne, il était professeur à l’Université de Francfort, il était payé avec de l’argent allemand, pendant des années. Son fameux Plan, en quelle langue a-t-il été écrit ? Regardez la couverture du livre : elle porte « traduit de l’allemand », par je ne sais quel zèbre international ! Et ce sont ces gens-là qui voudraient nous interdire d’aller en Allemagne ? Mais Rex réclame le droit d’aller par-tout, de voir Goebbels comme Mussolini ou comme Staline, et si demain M. Blume veut m’inviter, j’irai sans que ça regarde personne ! Seulement, il y a un malheur : c’est que le jour où j’étais à Berlin, Goebbels était à Athènes, à deux mille kilomètres de là, et il parlait devant septante mille personnes. Croyez-vous que les journaux qui m’ont accusé ont rectifié ? Pas du tout !

Et la foule s’exclame et applaudit. Cette familière éloquence (on ose à peine employer ce mot) cette, conversation à haute voix , avec des accès d’emportement, des rires, des plaisanteries, la ravit. Mais elle s’émeut lorsque Léon Degrelle s’émeut aussi :

– Pas un mark, pas un pfennig allemand, ni directement, ni indirectement, n’est jamais entré dans notre caisse ! Et si jamais on peut prouver que j’ai voulu faire de Rex un mouvement à la solde de l’étranger, je demande à tous nos amis qui se sont battus pendant la guerre, qui ont tout donné pour leur pays, je vous le demande aussi à vous, il faut me frapper et me tuer !

Et déjà, c’est la fin. Déjà Léon Degrelle salue, la foule s’écrie « Rex vaincra », et il se précipite au dehors, on lui jette un manteau, un foulard, il est rouge, il court au théâtre où, dans une petite pièce, il boit d’un trait un verre de bière. Puis, dans la salle où se tient le second meeting, et où M. de Grunne vient d’achever de parler, il apparaît, éreinté, souriant, et aussitôt le voilà reparti encore pour une heure, devant un autre auditoire, aussi enthousiaste, aussi attentif que le premier.

Je le retrouverai à la sortie, dans l’auto qui l’amène chez un de ses oncles, habitant de Namur. C’est un charmant intérieur belge, avec une grande cheminée, une statue du Christ-Roi. Pendant que Léon Degrelle change de linge dans une autre pièce, qu’on m’explique comment on lui vole ses chemises pour en faire des souvenirs, nous buvons de la bière, nous mangeons ces énormes raisins belges qui ont l’air de venir de Chanaan. Puis, on lui montre des photographies de famille, des prêtres, des religieux et des religieuses, car il en a beaucoup parmi ses proches. Il est détendu, ravi de ce succès, tellement significatif après la manifestation de Bruxelles du 25 octobre.

– Maintenant, à partir de dimanche, nous allons tenir vingt-cinq meetings en trois semaines. Ah ! ils peuvent y aller, les types du gouvernement. En s’y mettant tous, avec les trois partis, ils n’y tiendraient pas huit jours, à ce régime.

Il envoie un jeune homme à Charleroi à deux heures du matin, et comme l’autre déclare familièrement (tout se passe entre camarades, à Rex) qu’il n’a déjà pas dormi la nuit dernière, Degrelle lui réplique rondement :

– Vous vous reposerez quand vous serez mort.

Et il ajoute à mon adresse :

– Ah ! comme je me reposerai quand je serai mort. Ce sera magnifique.

Puis, après réflexion,:

– Après tout, je sais bien que non. A peine arrivé, j’aurai la moitié des saints pour moi, il faudra convaincre les autres, j’aurai un terrible travail, je fonderai un journal…

– Le Paradis réel ?

Et nous rions tous, et on nous verse d’autres verres de bière, d’une bière légère qui a comme un goût de raisin muscat.

Pourtant, il faut partir : les jeunes gens de Rex-Namur attendent, et déjà ils ont téléphoné deux fois. Il faut que Léon Degrelle passe les voir avant de regagner Bruxelles, et il faut aussi qu’il prenne la grande poupée de Chantal, qu’on a déposée à la permanence.

Je l’entends parler encore une fois, debout sur une table, dans une petite pièce étroite ornée de drapeaux en papier, au milieu de quatre-vingts jeunes gens qui le pressent. Ce n’est plus l’orateur des grands meetings. C’est un camarade qui s’adresse à d’autres camarades, d’une voix étonnamment douce et chaude, presque à mi-voix. Il dit qu’il est heureux, il évoque l’esprit fraternel de Rex, la jeunesse, le dévouement. Il est simple, détendu, il est ému. Tous ces jeunes gens tendent vers lui leur visage, les jeunes filles le regardent avec un émerveillement sans nom. Peut-être est-ce l’instant que j’ai préféré, dans ces images hâtives que je contemple depuis quelques heures.

Et dans la nuit, tandis que l’auto rapide nous ramène à Bruxelles, il continue alors de parler, pour moi, pour lui. Je ne vois pas son visage. J’entends seulement sa voix dans l’ombre. Elle apporte avec elle mille évocations saisissantes, un envoûtement extraordinaire. Je ne sais pas ce que sera le rexisme, je ne sais pas ce que sera Léon Degrelle : tout est possible dans l’univers, même l’échec après la victoire. Mais je sais que je ne pourrai jamais oublier cette promenade dans la nuit, et ces mots magiques qui montaient d’un jeune homme mis en présence de son destin. Il n’est pas d’animateur, j’en suis sûr sans une profonde poésie. Lorsqu’il parle aux Italiens de la terre natale et d’au delà des mers, Mussolini est un grand poète, de la lignée de ceux de sa race, il évoque la Rome immortelle, les galères sur le Mare nostrum et poète aussi, poète allemand, cet Hitler qui invente des nuits de Walpurgis et des fêtes de mai qui mêle dans ses chansons le romantisme cyclopéen et le romantisme du myosotis, la forêt, le Venusberg, les jeunes filles aux myrtilles fiancées à un lieutenant des sections d’assaut, les camarades tombés à Munich devant la Felderenhalle ; et poète le Codreanu des Roumains avec sa légion de l’archange Michel. J’écoute Léon Degrelle me parler de son enfance, avec ces paroles sans apprêt qui évoquent tantôt Colette et tantôt Péguy, et je sens bien que lui aussi, il est un grand poète, qui a su capter les voix de sa terre natale. Il n’est pas de grande politique qui ne comporte sa part d’images, il n’y a pas de grande politique qui ne soit visible.

– Nous aimons le mot de communauté, dit-il. La communauté familiale, la communauté religieuse. Nous voulons construire notre communauté. Pareille à ce village que nous avons traversé tout à l’heure, tenez, ce village si spirituel, qui tourne autour de l’église avec sa route en virages, que l’église achève. Il y aura place pour tous dans notre communauté. Et c’est cela le vrai patriotisme, la vraie tradition : ce n’est pas le drapeau tricolore, les discours, toutes ces sottises. Ce n’est pas l’abstraction. Nous n’aimons pas ce qui est abstrait. Nous aimons notre terre, nous voulons voir renaitre tout ce qui y rattache l’homme. Comme l’homme est seul, dans les villes d’aujourd’hui ! Nous voulons, voyez-vous, rendre à l’homme toute sa vie, toute sa raison d’être. C’est magnifique, d’être un homme ! Mais il ne faut pas le mutiler. C’est très beau, l’intelligence, et elle est nécessaire : mais elle ne suffit pas. Nous voulons sauver l’homme dans sa totalité.

Il se tait, puis il rit doucement :

– Ne trouvez-vous pas que c’est merveilleux d’aller tenir une grande réunion, où l’on parle de choses si graves, et puis de revenir, avec, pour récompense, une poupée. A une heure du matin, sur la route…

Il rêve, pendant que l’aiguille du compteur oseille entre cent et cent vingt, et, comme il s’en aperçoit :

– Que voulez-vous. Quand on a marché à pied jusqu’à quinze ans, c’est tout de même encore une grande volupté pour nous, la vitesse.

Et toujours, dans le glissement sans fin de la vitesse, sur les larges et belles routes, il laisse venir à lui des images paysannes et gracieuses, sa famille, le pont, la Semois, la côte en haut de Bouillon. Comme on sent bien qu’il voudrait que chacun ait son Bouillon, ses joies simples, la pauvreté qui n’est pas la misère, suivant l’admirable distinction de Péguy. Comme on sent que tout est né pour lui dans cette petite ville qui lui a donné le modèle d’un bonheur courageux et mesuré.

Nous traversons les bois, les champs, en bordure de Bruxelles. Ce n’est plus le passé qui le touche alors, c’est l’avenir.

– Une ville n’est pas faite pour qu’on y vive, elle est faite pour y travailler. Ici, vous ne pouvez pas voir parce qu’il fait nuit, mais c’est magnifique. Il y a des bois, des lacs, des prairies. Nous, mettrons des trains rapides, des autobus, au lieu de ce tramway ridicule qui met une heure pour conduire les Bruxellois à la campagne. Nous démolirons toutes ces masures, toutes ces réclames publicitaires. Ici, je veux que chacun ait son foyer, son jardin, sa joie. On habitera ici, on sera heureux ici. Il faut enlever les hommes aux villes. Vous verrez tout cela. Il nous faut vingt ans seulement, vingt ans nous suffiront. Vous comprenez, être ministre six mois, ça ne m’intéresse pas.

Et il ajoute, pensant sans doute à Bouillon :

– Quand on pense à ce qu’on a pu faire dans le passé, quand on pense qu’il y a eu les croisades, ces milliers d’hommes partis pour délivrer le tombeau du Christ, on ne peut plus désespérer des hommes : ils sont capables de tous les efforts.

Il parle avec un tel calme, avec une telle confiance en l’avenir… Comment ne serait-on pas d’accord avec ces évocations extraordinaires, avec cet espoir d’un monde juste et fraternel ? Je suis tout près de croire, en cet instant, ce jeune homme invisible, qui a appelé à son secours son enfance, son pays, qui m’a parlé avec tant d’émotion de la France, de son passé, de son héroïsme gracieux, et qui s’avance si hardiment vers un avenir qu’il anime, et qu’il bâtit. Je l’avoue, je m’intéresse d’abord à la figure que forment dans le temps et dans l’espace les êtres humains. Et rien ne pourra faire jamais, même si je devais être déçu sur certains points, que cette figure ne m’ait paru saisissante, et d’une beauté originale.

Quand je le quitte, dans la nuit, je me dis que nous pouvons attendre quelques mois encore avant de savoir ce que la chance apportera à Léon Degrelle. Mais nous pouvons dire à présent qu’il est prêt pour la rencontre de cette chance.

Que sera le rexisme demain ? Je ne suis pas prophète pour le savoir. Que devons-nous en penser ? On me dit, çà et là, qu’il y a eu des imprudences de langage en Flandre ou dans les cantons rédimés. C’est bien possible, et l’aventure, si noble soit-elle, ne va pas sans griser les aventuriers. Sans doute, tout n’est-il pas encore tout à fait net dans les desseins du parti. Mais nous sommes à l’aube d’un jour qui pourra être beau, et rien ne peut être plus émouvant que de surprendre une aube, déjà rayonnante, mais encore menacée par la nuit et par tant de dangers. Il est émouvant d’être là lorsque quelque chose naît, qui demain sera peut-être salué par tous, mais il est émouvant de songer aussi aux périls, et de supposer qu’une espérance qui a été si exaltante pour des milliers d’hommes peut disparaître soudain. Demain nous aurons peut-être des réserves à faire, je n’en sais rien, peut-être aucune. Nous ne sommes pas encore au temps de la discussion. Nous sommes à l’instant où tout est possible, et où nous pouvons admirer tant d’ardeur, tant de foi, et une compréhension si vigilante des besoins de notre temps. Il est difficile à un étranger de décider si le rexisme est nécessaire pour la Belgique. J’aurais scrupule à l’affirmer : je puis dire que je ne regretterais pas sa présence dans notre pays.

Il ne s’agit point de prêcher ici pour l’imitation servile d’un nationalisme étranger. Je n’ai aucun goût d’ailleurs, je l’avoue, pour les casernes, les travaux et les plaisirs en commun, et la rigolade par quatre. Mais les grandes idées humaines qui ont présidé à la naissance d’autres mouvements, hors de nos frontières, doivent être présentes à notre esprit, car tout ce qui est vraiment de l’homme a une valeur éternelle. Quand Léon Degrelle refuse le qualificatif de mouvement dictatorial pour Rex, il déclare que « Rex, c’est l’épanouissement de l’homme et du citoyen, c’est la reconstitution de la communauté populaire, c’est la certitude d’un régime en contact avec toutes les couches de la nation ». J’avoue que je suis touché par ces paroles, dont nous aurions à faire notre profit, et qui laissent à l’homme sa double personnalité d’individu et d’être social.

Et je dois dire qu’un point particulier me séduit singulièrement dans ce mouvement et dans la personne de Léon Degrelle. Il ne me semble pas qu’on l’ait jamais mis en valeur, comme il convient.

Parmi les animateurs d’hommes qui ont paru en Europe après la guerre, le dernier venu est aussi le plus jeune. Avec Mussolini, avec Hitler, avec Salazar, avec Kemal, avec Staline, on a vu monter au pouvoir la génération qui avait la guerre ou qui, tout au moins, en a contemplé d’un oeil d’homme les leçons directes. Léon Degrelle, puisque le fondateur de la Phalange espagnole, José Antonio Primo de Rivera, qui avait trente ans lui aussi, vient d’être fusillé, Léon Degrelle est le premier-né des chefs qui n’ont pas fait la guerre, qui étaient encore dans l’enfance lorsqu’elle éclata, et qui, s’ils ont décidé de ne pas en oublier les leçons, ne comprennent peut-être pas ces leçons comme leurs aînés. On s’apercevra peut-être un peu plus tard de l’énorme importance que peut comporter un tel rapprochement : huit ans au roulement de tambour de 1914, douze ans aux cloches de l’armistice, ce n’est pas la même chose que vingt ans les tranchées. J’entends bien qu’une certaine expérience manquera aux générations nouvelles, mais qui sait si elles n’auront pas, en contrepoids, un certain don de liberté ?

Léon Degrelle est donc encore presque un jeune homme, et c’est cela qui rend son aventure plus extraordinaire. Une jeune Allemande à qui je demandais si on le connaissait dans son pays, me répondit en riant : « Oh! oui, c’est le bébé belge ! » Il faudrait mal connaître l’Allemagne pour voir dans ce mot, que j’aime bien, la moindre méfiance et le moindre mépris. Rien de commun avec ces Belges ou ces Français qui, aux premières nouvelles du succès du rexisme, ont haussé les épaules devant ce « mouvement de gamins ». Chez nous, on commence d’abord par se méfier de la jeunesse. Le premier mérite de Rex serait de changer tout cela. Tout contact avec le jeune mouvement, et plus encore avec le « bébé belge » nous enseigne la valeur de la jeunesse.

Ce que pensent à la même heure tant de jeunes gens, eux aussi enfants devant la guerre et enfants devant l’armistice, tant de jeunes gens pour qui l’avenir n’est pas beau, et qui voient renaître les vieilles erreurs et les vieux crimes, dégoûtés de l’idéalisme vain, du réalisme cynique, anxieux de découvrir les conditions d’une vie normale à travers un siècle agité, Léon Degrelle le pense, lui aussi, il le sent, avant même de raisonner et d’analyser, par cette jonction supérieure de son esprit et de son sang à l’esprit et au sang d’une époque, sans laquelle il n’est peut-être pas de meneur d’hommes. C’est ce que Péguy appelait le mystère de la promotion, ce qui unit les jeunes gens de la même promotion, du même âge.

C’est cette jeunesse qui éclate aux dernières lignes de sa récente Lettre aux Français, quand, après avoir adjuré la France de se retrouver, de construire l’Etat, de reconnaître ses traditions nationales et son chef, son chef ouvrier et paysan, Léon Degrelle termine par des lignes qui font penser à quelque Bonaparte devant ses soldats d’Italie par le même rythme, la même confiance de jeune barbare en l’avenir.

Les Français qui veulent la renaissance de leur nation ne peuvent mieux faire que de les méditer, et l’on ne peut mieux faire non plus que de terminer par elles :

« Français, nous étions jeunes, pauvres, inconnus de tous en commençant. Et à trente ans nous allons être les maîtres.

« Dans la vie, tout est facile, tout réussit trop vite ! On n’a même pas le temps de lutter, ni de souffrir…

« Quand on veut gagner, on gagne !

« Toujours!

« A coup sûr!

« Français, pour sauver demain la France, retrouvez aujourd’hui déjà des âmes de vainqueurs ! »

Novembre 1936.

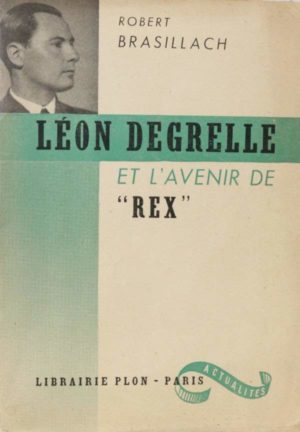

Robert Brasillach – Léon Degrelle et l’avenir de «REX» – Avant-propos

Robert Brasillach – Léon Degrelle et l’avenir de «REX» – I – La jeunesse de Léon Degrelle

Robert Brasillach – Léon Degrelle et l’avenir de «REX» – II – Qu’est-ce que le Rexisme

Robert Brasillach – Léon Degrelle et l’avenir de «REX» – III – Degrelle vivant

Robert Brasillach – Léon Degrelle et l’avenir de «REX» – Complet (PDF)