Dès avant son départ pour le Mexique, Léon Degrelle avait cherché dans le catholicisme, comme tant d’autres, le principe de la fraternité humaine et de l’action sociale. Louvain est une Université catholique, où les oeuvres de jeunesse chrétienne ont leur siège, et où, en particulier, l’Action Catholique acquit, aux environs de l’année 1927, une importance capitale. Elle avait servi surtout à dissocier dans l’esprit des jeunes la politique et l’apostolat religieux. On sait que depuis 1884 les catholiques belges, un peu sur le modèle de l’Allemagne et de son Centrum, s’étaient constitués en parti, si bien que leur nom avait pris un double sens, à la fois politique et religieux. Encore aujourd’hui, le parti catholique est un des trois grands partis belges, et il participe au gouvernement avec le parti libéral et le parti socialiste, dans le ministère tripartite de M. Van Zeeland. Ce qui n’a pas été, naturellement, sans quelques compromissions. Les jeunes gens de l’Action Catholique désirèrent rendre à leur religion son indépendance, s’occupèrent strictement de problèmes moraux et d’oeuvres sociales, et, pendant quelques années, se méfièrent de la politique. Léon Degrelle faisait partie de ces jeunes gens.

Quand il revint du Mexique, en 1930, le secrétariat de l’Action Catholique venait de fonder une maison d’éditions, placée sous le signe du ChristRoi : d’où le nom de Christus Rex. C’est le cri pour lequel mouraient les Cristeros de Mexico. Le jeune Léon Degrelle, qui avait publié des articles véhéments et documentés sur son voyage, qui déjà s’était fait remarquer par sa verve de polémiste, prit la direction des éditions Rex de Louvain. Il y publia un grand nombre d’ouvrages, de brochures sociales, de recueils de poèmes, et s’entoura d’une équipe de jeunes écrivains qui devaient, un peu plus tard, former le noyau de son parti, Bientôt, il édita un magazine illustré, Soirées, où l’on s’occupait de littérature, de cinéma, de radio, de tous les aspects de la vie moderne. Le jeune directeur des éditions Rex, on le voit, ne songeait pas encore très expressément à la vie politique. Alors, il venait à Paris, il discutait avec les maîtres de la jeunesse, alors il visitait Vallery-Radot, Bernanos, discutait avec Montherlant, avec Massis, avec Maritain. Un an après, en 1932, Léon Degrelle et ses amis lançaient une petite publication mensuelle, qui avait pris le nom des éditions, Rex. Ce n’était en somme qu’une espèce de prospectus, pour les livres édités dans la jeune maison. Peu après pourtant, Rex devenait bimensuel, puis hebdomadaire, donnait une place de plus en plus importante au monde extérieur. Pourtant, les jeunes gens se déclaraient toujours éloignés « de la politique telle qu’elle se pratique actuellement », et publiaient même des brochures catégoriques pour en avertir ceux qu’ils nommaient irrespectueusement « les bonzes ».

C’est un troisième journal qui devait donner à ce groupe de jeunes gens encore indécis leur véritable orientation. En 1933, toujours inventif, Léon Degrelle lançait en effet un pamphlet, Vlan! qui, après quelques difficultés, finirait un jour par se fondre avec Rex. Pour commencer, il faut avouer qu’on ne sut pas très bien quoi faire de Vlan! qui manquait un peu d’audace. Mais survinrent alors quelques petits scandales administratifs, qui avertirent les plus indulgents que le monde parlementaire n’était pas si honnête qu’on le supposait. Vlan! se lança courageusement dans la bagarre, malgré une absence de moyens fort sympathique, et demanda tout aussitôt la mise en accusation de M. Francqui, grand maître de la Société générale et dictateur financier de la Belgique. C’est ainsi que commençait la fameuse « campagne des pourris », qui continue toujours.

On crut pouvoir se débarrasser aisément de ces « gamins », dont le journal n’avait pas grande importance, mais qui risquaient d’alerter inutilement l’opinion. Par bonheur, ils n’avaient guère d’argent. On leur suscita des difficultés financières, et les éditions Rex frôlèrent plusieurs fois la faillite. C’est à ce moment-là, où tous sacrifièrent ce qu’ils possédaient, où des concours dévoués s’offrirent, c’est à ce moment-là qu’un jeune homme, Victor Matthys, un des plus anciens rexistes bien qu’il n’ait pas vingt-cinq ans, inventa la formule de défi, presque risible dans ces circonstances : Rex vaincra. Il fallait beaucoup de bonne volonté pour y croire.

Comme ces jeunes agités étaient catholiques, on crut pouvoir aussi les atteindre par ce biais, et les autorités religieuses firent des remontrances à cette filiale de l’Action Catholique qui montrait soudain une indépendance si peu chrétienne. Finalement il fut décidé que Rex se séparerait du secrétariat d’Action Catholique et deviendrait un mouvement purement politique, admettant croyants et incroyants. L’emblème du parti n’en resta pas moins l’ancien insigne des éditions, qui comporte les trois lettres de Rex, la couronne et la croix insigne compliqué, vaguement chinois, qu’on retrouve sur le drapeau rouge et sur les livres. Pour ceux dont la croix gênerait les opinions, ils arborent simplement les trois lettres,

La propagande commença de s’organiser, servie par des jeunes gens pleins de gaieté et de foi, des aides bénévoles accourus aussitôt. Léon Degrelle, avec un abonnement de troisième classe, parcourait toute la Belgique, afin de prendre les hommes un par un.

– Aujourd’hui, je ne pourrais peut-être plus recommencer, dit-il.

Et il ajoute, en riant :

– Je ne suis plus assez jeune.

Mais il redevient sérieux pour conclure :

– Vous ne savez pas ce que c’était, ces retours dans la nuit, à deux heures du matin, dans les wagons de bois, après être allé an fond du Hainaut ou de la Flandre pour trouver quatre ou cinq types réunis autour d’un poêle. Ah ! je peux dire que j’ai pris ce pays homme par homme, âme par âme.

Déjà, il était servi par une presse qui prendrait de jour en jour plus d’importance. Bientôt, Soirées disparaîtrait, Vlan! s’intégrerait à Rex. Mais, en 1934, un Rex flamand serait fondé, en 1935 un Rex allemand pour les cantons « rédimés » d’Eupen et Malmedy.

Autour de Degrelle et de ses compagnons de la première heure, des jeunes gens s’unissaient par centaines, puis par milliers. Des groupes se constituaient d’abord à Bruxelles et en Wallonie, puis en Flandre et dans les cantons rédimés. Au cours de l’hiver 1934-1935, Léon Degrelle entreprit une campagne de meetings et se révéla un orateur incomparable. Les socialistes et les communistes furent les premiers à comprendre la force du mouvement naissant et organisèrent le sabotage systématique des réunions. Celles-ci connurent Immédiatement un succès de plus en plus vif. Le 1er mai 1935, Léon Degrelle réunissait déjà 4 000 personnes dans un meeting payant. Car c’est une des originalités du parti : on paye toujours, de deux à dix francs, pour assister aux réunions. Ce fut longtemps l’essentiel des ressources de Degrelle. « On paye bien pour aller au cinéma, dit-il. On peut bien payer pour m’entendre. » Mais la presse faisait toujours le silence sur ces réunions.

En juin 1935 furent constitués, en dehors des milieux d’étudiants bourgeois, les premiers groupes d’hommes de tout âge et de toute classe qui prirent le nom de Front populaire de Rex et manifestèrent, surtout leur activité après les vacances. C’est le jour des Morts, le 2 novembre 1935, que Rex vint véritablement au monde, dans la journée célèbre dans le parti sous le nom de bataille de Courtrai.

A Courtrai se tenait ce jour-là un Congrès de la Fédération des Associations et des cercles catholiques. Degrelle amena à Courtrai trois cents garçons décidés, comprenant pas mal de chômeurs, avec leur boule de pain et leur couteau pour prendre patience en mangeant. Il envahit la salle du Congrès. « Je demande la parole. – Je vous la refuse, répondit le président, l’ancien ministre M. Seghers. – Je la prends, répliqua Degrelle. » Il la prit en effet, prononça un discours d’une violence inouïe, traita les congressistes catholiques d’ordures anibulantes et d’excréments vivants, et provoqua le scandale le plus énorme de l’histoire intérieure de la Belgique. Le lendemain, dans tous les journaux, on en parla, la presse de Rex s’accrut en quelques semaines du simple au quadruple. Peu après, d’ailleurs, les dirigeants, M. Seghers, M.. Philips, devaient perdre la face au cours de procès où leur rôle financier apparut comme assez douteux. Le jeune mouvement était définitivement lancé.

Tout l’hiver de 1935-1936 fut consacré à la lutte contre les modérés et spécialement à la poursuite des scandales financiers.

On sait – et on lui a même beaucoup reproché – que le Rexisme a d’abord voulu procéder à une épuration. Il s’est élevé avec la plus grande violence contre la dictature des « pourris », et ce mot fait tout naturellement partie de son vocabulaire.

Nous sommes trop mal renseignés pour savoir si les accusations portées par Léon Degrelle contre les vieux partis ne sont pas excessives. D’autre part, un étranger aurait scrupule à se mêler des luttes intérieures de la Belgique : cela ne nous regarde strictement pas. Il faut pourtant dire que Rex a gagné à peu près toits les procès qui lui furent intentés; quant à ceux qu’il a perdus, les jugements ont été rendus avec des attendus si sévères pour les plaignants qu’il a emporté une véritable victoire morale. Voilà déjà qui peut nous paraître significatif. Chaque semaine, Léon Degrelle dénonçait un catholique, un libéral, un socialiste. Ses attaques les plus fameuses furent menées contre le Boerenbond, protégé par de hautes puissances ecclésiastiques : les curés ne sont pas faits pour les affaires, trancha le jeune chef. Il fallait bien admettre, même si le Boerenbond avait rendu quelques services qu’il ne méconnaissait pas, à l’agriculture en particulier, il fallait bien admettre que Rex avait raison.

Naturellement les « pourris » se liguèrent vite contre lui, d’accord avec ces hautes puissances financières, ces banquiers baptisés d’un nom devenu aussitôt populaire, les « banxters ». Le premier appui des jeunes fondateurs du parti a donc été un sursaut d’honnêteté, de dégoût du parlementarisme, un peu analogue à celui qu’a connu la France après l’affaire Stavisky. Il semble seulement s’être organisé avec une vigueur, une absence de niaiserie et de compromissions, qu’hélas ! nous n’avons pas connues.

D’autre part, Rex ne s’est pas contenté de reprocher au vieux parti catholique ses attaches avec le monde. Il lui a reproché aussi sa timidité, son ignorance du problème social. Rex est parti en guerre contre les modérés, et cette guerre, on s’en doute, l’a rendu extrêmement populaire auprès de la jeunesse. Les modérés donnent d’ailleurs, depuis son succès, des exemples assez plaisants de leur désarroi. En mai 1936, un journal s’était fondé, Judex, qui imitait jusqu’à la présentation extérieure de Rex : sur vingt-quatre pages, vingt-trois étaient consacrées à attaquer Léon Degrelle. A la vingt-quatrième, l’oreille basse, Judex déclarait que sa collaboration était tout acquise au jeune chef, qu’en somme ils défendaient les mêmes idées. Depuis, d’ailleurs, Judex a disparu. Plusieurs journaux modérés ont pris la même attitude : avec une belle insolence, Léon Degrelle n’a jamais fait que se moquer de ces adhésions tardives, qu’il est bien permis en effet de trouver pour le moins bizarres.

Tout cela eut beaucoup de succès d’autant plus que l’humour s’y mêlait, et l’humour est un sûr moyen de mettre de son côté les rieurs. Le balai des rexistes devint le symbole du désir de propreté. Un jour, une vingtaine de jeunes gens se mirent à balayer avec insistance devant la porte d’un ministre. Peut-on empêcher les gens de balayer la rue ? Il y eut des attroupements, des rixes, la police arriva, hésitante : balayer n’est pas un crime. Gravement, les rexistes balayaient toujours. On finit par braver le ridicule et par les emmener au poste.

Les élections devaient avoir lieu en octobre. Elles furent avancées au mois de mai. Rex improvisa dans l’allégresse, recruta les candidats les plus bizarres, lança à trois semaines des élections, un petit quotidien de quatre pages qui est aujourd’hui un des premiers journaux belges, le Pays réel. On tint des réunions sans arrêt, Léon Degrelle prononça cent cinquante discours en cinq semaines ; il parlait parfois en dix lieux différents dans une seule journée. Le 24 mai, la Belgique élisait 21 députés et 12 sénateurs rexistes, appartenant à toutes les classes de la société, puisqu’on trouve parmi eux des ouvriers métallurgistes, le comte Xavier de Grunne, d’une des grandes familles de la noblesse belge, l’excellent écrivain Pierre Daye, et même un professeur de paléontologie, le sénateur de Fraipont, homme paisible qui n’avait jamais fait de politique (la paléontologie n’est pas une science violente), et qui en est aujourd’hui à son trois cent cinquantièmie meeting.

Les débuts au Parlement furent mouvementés. On avait beaucoup remarqué, quand le roi avait entrepris ses consultations pour la formation du ministère, qu’il s’était entretenu plus d’une heure avec Degrelle, on avait également remarqué que, contrairement au député communiste Jacquemotte, le chef de Rex était venu au palais royal sans chapeau et sans pardessus. Les uns blâmaient beaucoup cette absence d’étiquette. D’autres assuraient que le roi s’en moquait bien, et que le chapeau ne fait pas l’homme. En tout cas, aux premières séances, les nouveaux députés se firent remarquer par leur gaminerie et une délicieuse mauvaise éducation. Léon Degrelle, qui n’est pas député, se tenait dans la tribune du public, et faisait passer des petits papiers à ses troupes. On dut expulser quelques membres de la salle des séances. Par ailleurs, le parti leur avait interdit d’aller à la buvette, et de voyager en première classe. « Ils risqueraient d’y rencontrer d’autres députés, » déclarait gravement Degrelle. On essaya bien de les appeler des députés de troisième classe, mais la plaisanterie, si bonne fût-elle, eut moins de succès que les calembours de Rex.

Pendant les vacances, Léon Degrelle tint de nombreuses réunions, empêcha les socialistes de constituer un Front populaire avec les communistes, et posa plus vigoureusement que jamais au pays l’alternative : Rex ou Moscou. A la rentrée, tout en continuant les attaques contre les pourris, et en réclamant en particulier la démission du ministre libéral Jaspar, il concluait une alliance avec les nationalistes flamands, et se déclarait prêt au pouvoir.

A l’entrée de l’hiver 1936, la bataille est engagée, plus âpre que jamais, entre le ministère tripartite et le Front populaire de Rex. Ce qui ne s’était jamais vu dans l’histoire politique belge, le gouvernement a pris officiellement position contre un parti : M. Van Zeeland, M. Spaak, ont déclaré la guerre à Rex, M. Vandervelde a dit qu’il préférait tout, même le communisme, à ce nouveau « fascisme ». Le journal l’Indépendance belge a été spécialement racheté pour la lutte contre Rex. Le 25 octobre, Rex, que l’on accusait de faire figurer toujours les mêmes manifestants d’un bout à l’autre de la Belgique, décida, pour montrer qu’on se trompait, d’organiser un meeting de 250 000 personnes à Bruxelles. Il fut interdit, Léon Degrelle arrêté pendant quelques heures. Ici et là, on cria que l’échec était complet, que le feu de paille cessait de brûler, et que d’ailleurs l’accord avec les nationalistes flamands brouillait Rex avec la Wallonie qui l’avait élu, sans pouvoir vaincre l’hostilité des Flandres. Aux yeux des libéraux, des catholiques et des socialistes, fraternellement unis, c’était la fin du jeune mouvement.

Pourtant, les observateurs impartiaux étaient obligés de reconnaître la force extraordinaire qu’il représente toujours. Par sa presse d’abord : les trois hebdomadaires Rex ; le quotidien le Pays réel qui tire aujourd’hui à 217 000 exemplaires en semaines et dont on distribue un million tous les dimanches ; le quotidien en langue flamande De Nieuwe Staat créé le 1er septembre 1936, dont le rédacteur en chef est Paul de Mont, qui tire à 60 000 exemplaires, et à plus d’un million le dimanche ; Rex agricole qui paraît tous les quinze jours ; sans compter toute une série de journaux locaux, en pays wallon surtout. Par ses syndicats, ses corporations, par la flamme qui anime le moindre des rexistes, par ses innombrables réunions, par son million d’adhérents, le huitième de la Belgique, par la puissance de son chef, par sa foi.

Tel est pour l’instant le point où s’arrête l’histoire de Rex. Mouvement prodigieux par son ampleur, par la rapidité de sa croissance, par sa naissance même dans un pays de traditions libérales. Que sera-t-il demain ? Nous le verrons assez tôt. Mais c’est l’instant de nous demander ce qu’il désire. Cet « État rexiste » qu’il prépare, quels sont ses principes ? De quoi sera-t-il fait ?

Ici et là en effet, et malgré les succès considérables remportés par Rex, ou à cause d’eux, on affirme volontiers que le jeune mouvement n’a pas de programme, que les passions qu’il suscite ne sont que feux de paille, et qu’il ne faut voir en lui qu’une exploitation habile de quelques scandales d’ailleurs grossis, et une sorte de spéculation sentimentale sur l’honnêteté. Il n’est pourtant pas malaisé de se rendre compte que le Rexisme, quelle que que soit la façon dont nous devions le juger dans l’avenir, est autre chose qu’une réplique belge des Croix de Feu, ou de tel autre mouvement bien intentionné et sans idées. Les idées rexistes, il est facile de les connaître : qu’on lise les nombreux journaux du parti, les articles de Léon Degrelle, les brochures de ses lieutenants, José Streel, Jean Denis, Pierre Daye, le comte de Grunne. Un petit livre comme les Principes rexistes de Jean Denis peut paraître parfois aux esprits difficiles d’un art assez sommaire. Mais il est clair, mais il est net, et on y trouvera longuement exposés les motifs de la nouvelle révolution nationale. Peut-être les questions secondaires et les questions essentielles y sont-elles un peu trop mises sur le même plan : Jean Denis accorde beaucoup plus d’importance au débraillé des parlementaires qu’à l’organisation des banques provinciales, et trouve des accents un peu excessifs pour flétrir l’éloquence officielle et les jaquettes de mauvaise coupe. D’autre part, il a de l’armée une conception qui nous hérisse parfois : nous n’aimons guère le caporalisme transporté dans la vie civile. Il y a là une conception bien démocratique du soldat, et aussi, dans le détail quelques naïvetés. Je ne crois pas qu’il faille y attacher une grande importance. Ce sont là des défauts auxquels échappent rarement les régimes d’autorité nés, malgré qu’ils en aient, de la Révolution et du dix-neuvième siècle. Mais si la notion de liberté paraît mal respectée par le jeune docteur, si l’individualisme nécessaire est confondu souvent avec l’individualisme condamnable, si le paradis qu’on nous fait entrevoir est bien austère, on ne saurait nier que l’idéal de Rex est, dans son ensemble, un idéal de santé nationale assez respectable et assez précis.

C’est le terme de santé qui vient en effet le premier à l’esprit lorsqu’on pense au jeune mouvement. Il désire tout d’abord retourner à la vérité, à la réalité, c’est-à-dire non pas déifier le concept de race ou le concept d’État ou celui de classe, mais considérer une nation dans son ensemble vivant. La révolution à accomplir est une révolution à la fois morale et réaliste. Elle consiste à rendre à chacun sa dignité, et à construire un État fondé lion pas sur des mythes ou sur le dangereux individualisme, mais sur les réalités sociales de la famille et de la profession. Il est assez significatif de retrouver dans le Rexisme, beaucoup plus encore que quelque parenté avec le fascisme italien ou le racisme national-socialiste, des idées qui ont été chères à La Tour du Pin, aux traditionalistes du dix-neuvième siècle, à l’Action française et, aujourd’hui, à Salazar ou au comte de Paris. Ces idées, elles sont adoptées par des centaines de milliers d’hommes, jeunes pour la plupart, qui les vivent avec une force dont nous avons mal idée. Et devant cette révolution à la fois nationale et sociale, qui fait paraître si timides les anciens partis, il ne faut pas s’étonner si ceux qui sont encore attachés aux vieilles erreurs s’inquiètent. Léon Degrelle, comme tous les hommes jeunes de notre temps, a compris que la tragique faute des partis avait été de disjoindre la nation et le travail : les hommes de « gauche » soutenaient les travailleurs, et d’ailleurs ceux d’une seule classe, les modérés de « droite » les ignoraient. Pour avoir voulu tenir solidement les deux bouts de la chaîne, le national et le social, Léon Degrelle a été immédiatement suivi avec enthousiasme, comme l’ont été, bien qu’ils soient très différents, Hitler et Mussolini. C’est là que réside l’accord essentiel de Rex avec la jeunesse de son temps.

Comme toutes les vraies révolutions, Rex est donc, en même temps qu’une révolution politique, une révolution morale. C’est ici qu’il faut se souvenir des origines du parti. Bien que tolérant pour toutes les confessions religieuses, Rex ne s’est jamais caché d’être un mouvement catholique, et affirme même que le seul moyen de lutter contre le bolchevisme, c’est le christianisme. Dans son entreprise de protection de la famille, il accorde avec raison une place extrêmement importante à la restauration des notions morales, et les Principes rexistes nous exposent longuement un « plan de propreté de la rue », une organisation des spectacles et spécialement du cinéma. « Nous estimons, disent-ils, que le relèvement de la famille est une condition indispensable au relèvement matériel du pays. » Là dedans, qu’on le remarque bien, pas d’utopies humanitaires. Léon Degrelle et Jean Denis savent bien qu’il ne suffit pas de supprimer les maisons closes officielles pour supprimer la prostitution et que les belles affiches en couleurs n’inciteront jamais personne à faire des enfants. Ce qui importe, ce sont des réalisations positives : pour combattre la prostitution, il vaut mieux poursuivre un patron qui donne des salaires insuffisants à ses employés, examiner les conditions dans lesquelles se fait le couchage dans les taudis, que de prendre de grandes résolutions à apparence morale. Ce qu’il faut louer dans le rexisme, c’est l’aspect concret que prennent justement tous les problèmes. De ces idées si raisonnables chacun aurait à s’inspirer.

Il y a même dans les principes rexistes un projet de réforme des fonctionnaires très simple et très séduisant. Rex pense qu’il vaut beaucoup mieux qu’un homme de quarante ans gagne plus d’argent qu’un homme de soixante. Avec les variations qui s’imposent d’ailleurs, suivant les cas, les charges de famille et les enfants, c’est sur ce principe qu’il désire calculer le traitement de tous les fonctionnaires. Je ne trouve pas cela déraisonnable.

Naturellement, cette révolution morale se réduirait à de belles phrases, si elle ne s’accompagnait d’une révolution économique. Aux combattants rexistes, deux ennemis sont nommément désignés : le bolchevisme et l’hypercapitalisme. Ils sont d’ailleurs plus voisins de l’autre que chacun d’eux le pense, puisque leur développement n’aboutit qu’à concentrer en peu de mains, au pouvoir d’une oligarchie sans contrôle, toute la vie d’un pays. D’après Léon Degrelle, la Belgique est plus avancée encore que la France sur la voie des grands trusts, et il en désigne quelques-uns qui dirigent effectivement l’activité générale du territoire. C’est contre eux, et contre la puissance immodérée des banques, que le rexisme a commencé de lutter. « Qui fera les frais de la crise ? lisait-on dans Rex en septembre 1936. Seul l’hypercapitalisme doit porter le fardeau d’une crise dont il porte, à tous égards, l’accablante responsabilité. » Rex veut réorganiser les métiers, décentraliser le plus possible, combattre les grandes sociétés à succursales multiples pour protéger le petit commerce, la petite industrie, l’artisanat, toutes les formes de vie où les hommes sont près les uns des autres, et aptes à se comprendre, au lieu d’être les rouages d’une machine. Tout cela, naturellement, ne peut guère se concevoir sans une organisation corporative extrêmement précise, qui puisse éviter cette routine où s’est enlisé le petit commerce français et qui l’a condamné à mort. Là encore, nous pourrions encore chercher une parenté avec l’Essai sur le gouvernement de demain du comte de Paris. Au moins autant que le bolchevisme, que le capitalisme, que le monstrueux étatisme, Rex condamne d’ailleurs ce qu’il appelle « l’odieuse hypocrisie manchestérienne », c’est-à-dire le libéralisme économique. La doctrine du libre développement du commerce et de l’industrie a, en fait, abouti à considérer le travailleur comme une denrée, qu’on paie plus ou moins cher suivant le temps. C’est la doctrine la plus opposée à la dignité humaine qu’on puisse concevoir. Sur le mensonge de ce libéralisme, sur le chantage exercé par le capital sur l’ouvrier, c’est peut-être Charles Maurras qui a écrit d’ailleurs les pages les plus dures et les, plus pénétrantes à l’article Ouvrier de son Dictionnaire. Avec une certaine férocité, joyeuse, Léon Degrelle écrivait dans le Pays réel en août 1936 : « Le bourgeois ne comprend qu’à l’instant précis où on le raccourcit d’environ vingt centimètres. »

Il ne faudrait pas croire, après cela, que le rexisme soit une doctrine de lutte de classes. Tout mouvement inspiré plus ou moins du corporatisme, tout mouvement fondé sur la dignité du travail, est bien au contraire partisan de la réconciliation des classes. La devise de Rex, elle est admirable, et je l’ai lue sur sept colonnes, en titre du Pays réel, le premier jour où j’ai rencontré Léon Degrelle : « Travailleurs de toutes les classes, unissez-vous ! » C’est la devise la plus nette qui soit à opposer à la mensongère proclamation communiste. Mais elle réclame le respect mutuel, et la justice aussi bien que l’amour. L’amour, lui, ne peut se réduire en formules. Mais la justice, on peut l’exiger, on petit l’organiser. Il ne faut pas devoir à l’initiative privée, toujours sujette à révision et à caution, ce que le droit vital réclame. C’est là une idée qui a longtemps rebuté les vieux partisans du libéralisme et de la charité : il n’en est pas qui soit sans doute plus profondément ancrée au coeur et dans l’esprit des jeunes, c’est l’idée maîtresse de Rex.

Autour du roi, clef de voûte de la nation, autour de l’idée nationale elle-même, le rexisme veut organiser la vie complexe, la vie multiple des familles, des professions, des provinces. La famille étant la première cellule sociale, il veut organiser le vote plural, supprimer les droits de succession en ligne directe, supprimer le divorce. A l’intérieur de la profession, il veut instaurer un régime de protection du travail. Dès à présent, des syndicats groupent les ouvriers pour les revendications professionnelles, et la vie, comme toujours, a devancé la théorie. A l’intérieur du cadre national, il veut faire respecter les diversités et les libertés des provinces. On se doute que cette partie du programme a une singulière importance en Belgique. Les ennemis de Léon Degrelle l’accusent d’être Wallon en Wallonie, Flamand en Flandre. Comment en serait-il autrement ? Dans ce pays divisé par la langue, où chaque partie craint de se voir dépassée par l’autre, où, aujourd’hui, si l’on en croit les Wallons, la prépondérance flamande est établie d’une manière excessive, comment le seul remède ne serait-il pas dans une liberté analogue, à celle de l’ancienne France ? Léon Degrelle déclare que le bilinguisme obligatoire a fait son temps, que jamais les Wallons n’ont voulu apprendre le flamand, et qu’il importe de laisser chacun tranquille, avec sa fierté régionale, ses coutumes, sa langue. Sinon, à force d’excès, on en arrivera à détruire la Belgique. Il réclame donc un libre fédéralisme, où Bruxelles servira de trait d’union, et il pousse même le souci de liberté jusqu’à réclamer l’égalité des droits pour les Allemands d’Eupen : Rex a une édition allemande, et un député de cette langue. Malgré les attaques dont son système est l’objet, il apparaîtra vite aux esprits non prévenus qu’il est le seul possible et logique.

On a beaucoup attaqué en France, en particulier, son alliance avec le vieux parti nationaliste flamand, dirigé par M. Declercq. C’est là une question beaucoup plus délicate que ne veulent le croire les Français, et dont un étranger a scrupule à se mêler. Il faut savoir que l’exaspération de l’hostilité entre les Flamands et les Wallons est montée en Belgique à un degré beaucoup plus haut qu’on ne croit. Les Flamands considèrent qu’ils sont la partie la plus importante du pays et les Wallons se croient opprimés par les Flamands. J’ai lu dans des journaux de la région de Dinant : « Nous avons fait la révolution de 1830 contre les Flamands du Nord (lisez les Hollandais), nous ferons celle de 1937 ou 1938 contre les Flamands du Sud. » Les bruits les plus extravagants courent comme par exemple, au printemps dernier, celui du mariage du roi Léopold avec la princesse Juliana, héritière du trône de Hollande, afin de rétablir les anciens Pays-Bas. Des Wallons m’ont raconté que dans certaines provinces flamandes, les aubergistes mettaient sur leur porte : Interdit aux chiens et aux Français. J’ai toujours trouvé les hôteliers flamands fort accueillants, mais l’important n’est pas qu’une telle anecdote soit vraie, c’est qu’on puisse l’imaginer. J’ai rencontré des Belges, qui aimaient pourtant leur pays, pour me dire : « Dans cinquante ans, il n’y aura plus de Belgique. La Flandre se sera unie à la Hollande, et la Wallonie n’aura plus comme ressource que l’union avec la France. » Pour ma part, et même si je croyais cela possible, je ne crois pas que ce serait une solution bien satisfaisante, et cela nous ferait d’abord une étrange frontière ; Louis Philippe, dans sa sagesse, a refusé tout ce qui pouvait y ressembler. Je crois ensuite que la Belgique est un élément indispensable à la paix de l’Europe, qu’elle forme une nation, et la Wallonie d’autre part n’acceptera sans doute jamais d’être unie à la Hollande. Il ne faut pas oublier que la religion est toujours très importante dans les pays du Nord. C’est la religion qui a fait la distinction entre les Pays-Bas Catholiques et les PaysBas Protestants. Même affaiblie par les temps modernes, elle a trop modelé les caractères pour ne pas faire deux êtres très différents d’un Hollandais et d’un Belge.

Cependant, il ne faut pas douter que le problème était grave. Le mouvement flamingant prenait ces temps-ci de plus en plus d’importance. Les Flamands sont plus nombreux que les Wallons (quatre millions et demi contre trois millions et demi) et ont en général plus d’enfants. Après l’indépendance de la Belgique, c’est le français qui avait été la langue officielle, pendant des années, à cause du mauvais souvenir qu’avait laissé la domination hollandaise, malgré ses avantages économiques. Peu avant la guerre, pourtant les Flamands avaient obtenu certains avantages. Quand la guerre éclata, que le territoire fut envahi les Allemands comprirent l’intérêt qu’il y aurait à exploiter les légers dissentiments qui avaient pu s’élever entre les Wallons et les Flamands. Ce fut ce que l’on appela la politique von Bissing, du nom du gouverneur allemand de Bruxelles. On commença par promener dans les camps de prisonniers et les villes prises cinq déserteurs belges, qui furent les propagandistes de l’idée flamande. Un « Conseil des Flandres » fut organisé, et il était entendu qu’après la guerre, dans l’union du Deutschland, un royaume flamand, analogue aux royaumes de Saxe et de Bavière, serait institué sous la direction d’un fils du kaiser. Telle fut l’origine d’un parti qui se nomma lui-même parti activiste. A la paix, les activistes, considérés comme des traîtres, furent jugés et condamnés au cours de procès retentissants.

On a pris la fâcheuse habitude de les confondre avec d’autres Flamands, partisans d’une certaine autonomie, et qui ont repris, à vrai dire, quelques-unes de leurs revendications. Il reste encore deux activistes à la Chambre belge : mais ils sont inscrits dans les rangs du parti socialiste. Quant aux Flamands, s’ils ne sont pas adhérents du parti catholique, ils s’unissent dans les rangs du Vlaamsch National Verbond, qui compte seize députés, et qu’on appelle aussi frontiste. C’est avec eux que Rex a fait alliance.

Il faut reconnaître que le frontisme était suspect depuis longtemps, et à bon droit. Le leader flamand de Rex, M. Paul de Mont, a déclaré lui-même, dans un discours retentissant, qu’il avait eu des tendances démagogiques fâcheuses et un antimilitarisme de mauvais aloi. Jamais il n’avait consenti à reconnaître la dynastie belge, et pas davantage la forme actuelle de la commune patrie.

Pour achever l’imbroglio, il faut ajouter à l’activisme et au frontisme un parti extrêmement curieux, qui compte encore assez peu d’adhérents, mais avec lequel il faudra peut-être compter un jour, le parti des Dinaso, dirigé par M. Van Severen. Les Dinaso, fortement inspirés dans leurs défilés, leur propagande, de l’idéal spectaculaire hitlérien, déclarent préparer l’avenir thiois. L’empire Thiois, ou le Dietschland, suivant le vieux mot du Nord, c’est un empire où s’uniraient Hollande, Flandre, Wallonie, Luxembourg, Flandre française. Certains Dinaso réclament même l’Alsace-Lorraine, pensant reconstituer ainsi dans un État fédéral l’ancienne Lotharingie du traité de Verdun. L’empire Thiois serait, avec le Congo et les Indes néerlandaises, le second empire colonial du monde. Les Dinaso sont en relations avec les fascistes hollandais, et leur influence, pour être limitée, est certaine, surtout en Flandre. Indépendamment de ces rêves (mais qui peut en politique, parler de rêves ?), beaucoup de Belges en tout cas sont persuadés de la nécessité d’une alliance « thioise », entre la Hollande, la Belgique et le Luxembourg, constituant une barrière d’États neutres fortement organisés. Léon Degrelle y joindrait volontiers la Suisse, et l’on ne peut guère trouver à redire à une conception politique qui aurait bien des avantages pour la paix européenne.

Mais on conçoit que devant les nuances qui séparent les catholiques flamands, les activistes, les frontistes, les Dinaso, et d’autres encore, l’opinion publique ait parfois mal distingué la vérité. Pour l’instant, c’est avec les frontistes que Rex a signé un accord. Et je ne sais pas ce qu’il en adviendra pour la Belgique, mais il me paraît certain que les intentions de Léon Degrelle sont des plus pures. Que les nationalistes flamands aient tort ou raison, il faut penser qu’ils étaient trois cent mille Belges à refuser la communauté belge. Il ne servirait de rien de voir en eux des traîtres : il valait mieux les ramener à la patrie. L’accord, où l’on a voulu voir une manoeuvre « antibelge » fut négocié par un homme décoré dix fois, et par Paul de Mont, amputé des deux jambes sur l’Yser. Je ne crois qu’on puisse sans injustice y voir autre chose qu’une intention patriotique.

Quoi qu’il en soit des résultats futurs, pour l’instant les nationalistes flamands ont reconnu la dynastie des Saxe-Cobourg, ont reconnu la communauté de la Belgique. Ils avaient déjà un programme social corporatif analogue à celui de Rex, et se déclaraient aussi violemment antimarxistes. Sans doute, de telles négociations réclament-elles beaucoup de prudence, mais c’était un beau risque à courir. Devant ces résultats, Rex demande le droit d’être fier.

Dans l’avenir, il s’efforcera d’organiser l’unilinguisme français en Wallonie, l’unilinguisme flamand en Flandres. Il faut que la Belgique, comme la Suisse, prenne son parti d’être un pays de deux cultures et de deux langues. Seule Bruxelles conservera le bilinguisme. Rex entend d’ailleurs développer dans tous les domaines l’autonomie, tant provinciale que communale. C’est le régionalisme dans le cadre de la patrie décentralisée, cher aux théoriciens français et espagnols, et qui est certainement une nécessité vitale pour certains pays.

Ce qui est sûr en tout cas, c’est que la Belgique ne durera que par la réconciliation des Flamands et des Wallons autour d’un idéal national fort. A cette réconciliation, on ne peut nier que Rex travaille : s’il se trompe, c’est sur les moyens, ce n’est pas sur les intentions. Et je ne crois pas en tout cas, quoi qu’il ait pu être jadis des rapports de l’Allemagne avec les Flamands (et de quelques Français imprudents avec les Wallons), je ne crois pas qu’il faille voir dans cet accord une manoeuvre dirigée contre la France, et inspirée par la politique d’outre-Rhin.

On sait en effet qu’on a fait à Léon Degrelle une réputation solide de francophobie et de germanophilie. Quand on lui parle de la politique extérieure de son pays, il répond qu’il la dirige vers une politique d’Etat libre. Il déclare qu’il blâme les excès de Hitler, qu’il n’admet pas l’idéologie nationale socialiste, mais qu’il ne peut que trouver excellentes les mesures prises par le Führer pour la classe ouvrière, et qu’il veut vivre en paix avec tout le monde. Quant à être francophobe :

– Comment cela serait-il ? Je suis d’origine française, je vais très souvent vu France, ma femme est Française.

Sans doute, dans les discours, des articles de ses lieutenants, parfois, on peut relever une mauvaise humeur assez mai informée, mais comment ne pas comprendre qu’un peuple étranger n’aime pas toujours la France que nous sommes ? Quand le roi des Belges a décidé de revenir à la neutralité, nous avons sans doute le plus douloureux affront qui nous ait atteints depuis l’armistice. Vingt-deux ans après avoir accompli le geste le plus noble de l’histoire, vingt-deux ans après les plaines flamandes inondées, Bruxelles envahie, les petits enfants de Dinant froidement fusillés contre les murs, la Belgique se détourne de nous. Tout Français doit en être profondément humilié, mais à qui la faute ? Il faut répondre que la faute en est à nos gouvernants, à notre politique de faiblesse et de récrimination, la faute en est à Tardieu aussi bien qu’à Briand, à Poincaré comme à Sarraut, à Barthou et à Léon Blum. Avec une désolante suite dans les idées, la France mise sur tous les mauvais tableaux, soutient le négus, les assassins de Barcelone, croit aux pactes en un temps où, suivant le mot de Pilsudski, les pactes font rire même les mouches. Pour comble de folies, la France s’allie avec les ennemis de toute civilisation, essaie d’entraîner le monde dans la guerre pour la Russie. Comment un nationaliste étranger ne serait-il pas hostile à la France ? Pour ma part, je lui en donne l’absolution.

Je la lui donne d’autant plus volontiers que des miracles se produisent toujours et qu’un Belge en particulier ne peut être complètement hostile à la France. On a eu beau interdire à Léon Degrelle l’entrée du territoire, les Belges ont beau se montrer exaspérés par la mauvaise éducation des Français à l’étranger (les Français sont les plus désagréables voyageurs du monde), par l’attendrissement suspect avec lequel nous parlons des « petits Belges », je n’ai entendu personne me parler de la grandeur de la France, de son vrai visage, comme Léon Degrelle. A un journaliste étranger, il déclarait récemment avec vigueur :

– La France, on en a sa claque !

Je ne trouve pas cela contradictoire (car il s’agit d’une autre France) avec cette Lettre aux Français qu’il a récemment publiée dans Je suis partout, et que le Pays réel a reproduite, car elle n’est pas réservée à la seule propagande extérieure, mais correspond à un sentiment profond :

« Puisqu’il ne m’est plus permis de parler aux Français, il me faut bien me contenter de leur écrire.

« Le mot français fait monter tant de regret en nos coeurs. Pour les Wallons de ma patrie, la France, c’est notre langue, notre culture, notre civilisation. Dites, c’était tout de même un morceau de notre âme, et Ronsard, comme Musset et Montaigne, comme Maurras, étaient à nous comme aux Lorrains et aux Provençaux. A quoi bon le nier ? Nous souffrons d’être traités en France comme des indésirables et des parias.

« Quand je me suis retrouvé, l’autre matin, sur un quai de gare, entre deux gendarmes, comme un malfaiteur, j’ai regardé longtemps les voies qui glissaient dans le brouillard en me disant : « Tout de même, comment a-t-on pu en venir là ? Nous n’avons plus le droit de respirer l’air de France, de retrouver là-bas les sources d’une de nos deux cultures, d’entendre chanter en Touraine ou dans les Landes les mêmes mots qu’au bout des plateaux liégeois ou au fond des bois ardennais. »

« Et replié sur moi-même, je pensais à nos morts étendus en terre française près desquels je ne puis même plus prier et me recueillir.

« Tout cela vingt ans après que les marches wallonnes furent baignées du sang de nos bûcherons et de nos mineurs, mêlé à celui de vos chasseurs alpins.»

Et comment n’être pas d’accord avec Léon Degrelle, quand, après des évocations aussi émouvantes, il conclut :

« Il ne faut plus se faire la moindre illusion. Dans la mesure où la France lie son sort à celui des Soviets, elle devient un danger pour notre peuple et pour la civilisation.

« Pas un paysan, pas un ouvrier, pas un père de famille de notre sang ne périra pour les Soviets. »

Seulement, il suffit de lire Rex ou le Pays réel pour découvrir assez vite, au milieu des accès de mauvaise humeur trop évidents, cet ancien amour pour la France, et le désir de voir renaître celle que les rexistes nomment la vraie France. Et pas davantage ne sont oubliés les événements de la guerre. On a accusé Rex de germanophile. Cependant un incident caractéristique (et naturellement peu connu) prouve bien qu’elle est l’attitude véritable du parti. Au mois d’août 1936, la ville de Dinant inaugurait un monument aux civils fusillés par les Allemands pendant la guerre. Le gouvernement belge fit savoir qu’il considérait ce geste comme offensant pour l’Allemagne, ne se fit pas représenter et demanda même à la France de ne pas envoyer de représentant officiel. Aucun journal n’a protesté avec plus d’énergie que le Pays réel.

« Sous prétexte de conciliation, le régime pratique une lâche politique d’abdication, écrivait M. José Streel. Un régime vraiment national saurait allier l’indépendance de sa politique au soin de sa dignité… Nous ne nous imposerons pas au respect de l’Allemagne en essayant de voiler la vérité mal à propos. Ce n’est pas provoquer les Allemands que de rappeler solennellement que les fusillés du 13 août 1914 furent d’innocentes victimes ; à garder le silence, on paraîtrait reconnaître quelque fondement à la légende des francs tireurs. »

On peut voir ainsi qu’il ne faut pas se hâter de juger le mouvement sur les racontars de ses ennemis. La France est toujours méfiante à l’égard de la jeunesse. Pourtant, cette jeunesse, elle a déjà réuni une oeuvre forte, à force de tout risquer dans l’amour et dans la foi. Il est possible que bien des éléments de cette doctrine, que bien des détails de cette politique doivent être critiqués. Il est impossible que l’on refuse aux animateurs de ce mouvement étonnant, l’un des plus originaux d’après guerre, ce que nous pouvons nommer la pureté.

Rex tend la main à tous les hommes de bonne volonté, et il leur promet la paix. Dans un meeting de Namur, récemment, le professeur de Fraipont expliquait avec simplicité ce qui faisait la fierté de son parti :

– Rex a réconcilié les Flamands et les Wallons, Rex a réconcilié les hommes qui vont à la messe et ceux qui n’y vont pas, Rex réconciliera demain dans tout le pays, comme il l’a déjà fait dans ses rangs, toutes les classes sociales.

Dans un des derniers numéros du Pays réel, un des jeunes collaborateurs de Léon Degrelle évoque les deux groupes de mineurs de Courrières qui marchaient dans des veines parallèles, s’appelant à coups de pic : l’un de ces groupes pourtant allait vers le salut, l’autre marchait dans une prison sans issue possible. « Nous sommes pareils, dit Rex aux communistes égarés, à ses « camarades communistes », nous marchons dans des galeries parallèles, mais déjà nous autres nous voyons la clarté du jour. Il faut venir avec nous : la lumière ne se diminue pas en se partageant. »

Cette lumière pour tous, c’est la foi qui soutient, au delà de toutes les discussions, de toutes les critiques, l’âme même du rexisme.

Novembre 1936.

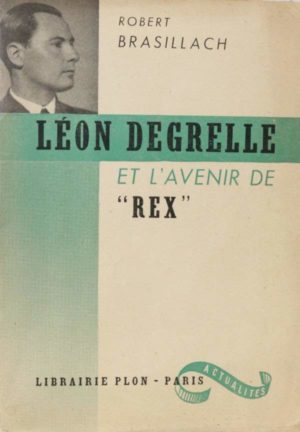

Robert Brasillach – Léon Degrelle et l’avenir de «REX» – Avant-propos

Robert Brasillach – Léon Degrelle et l’avenir de «REX» – I – La jeunesse de Léon Degrelle

Robert Brasillach – Léon Degrelle et l’avenir de «REX» – II – Qu’est-ce que le Rexisme

Robert Brasillach – Léon Degrelle et l’avenir de «REX» – III – Degrelle vivant

Robert Brasillach – Léon Degrelle et l’avenir de «REX» – Complet (PDF)