La grande entreprise de servilité qu’on appelle tour à tour Front populaire ou Mouvement des Intellectuels Antifascistes a trouvé depuis quelque temps son cri. On peut l’entendre dans les bagarres, le soir à Saint-Lazare ou le dimanche devant les églises. Ce cri, le seul qui devrait être à tout jamais interdit à tout véritable révolutionnaire, c’est : « La police avec nous ! » Les porteurs de flèches et d’églantines, les communistes, les socialistes, réclament avec une volupté indicible le secours des gardes mobiles et des agents.

Il est bien vrai que, dans les cortèges du Front Populaire, on crie aussi, et tour à tour, devant le général Pouderoux, devant MM. Perrin et Langevin, devant MM. Aragon, Cassou et Malraux : « L’armée avec nous ! Les savants avec nous ! Les artistes avec nous ! » Je sais de bonnes gens qui s’émerveillent devant un tel appétit d’affection. Pour moi, je ne vois guère de différence entre tous ces différents cris. Les uns naïvement, les autres avec une rouerie plus naïve encore, tous ces manifestants réclament dans leur nostalgie l’appui de la société, l’appui de l’ordre. Ils veulent avec eux la police, et ils veulent avec eux l’Académie, et les Salons de Peinture, et les savants honorés à l’étranger. Ils veulent tout ce Panthéon de gloire qu’on leur a appris à admirer dès l’école primaire. Candides, ils défilent, le poing fermé, la face levée vers ces étoiles rayonnantes. Quelle joie de sentir avec soi tous ces beaux messieurs, tous ces uniformes, et les décorations de Signac, et les châteaux royaux de M. Chamson et la dictature artistique de M. Cassou ! Ah ! qu’on est fier d’être du Front Populaire quand on contemple ces célébrités ! Célébrités honorées, célébrités reconnues, patentées et laurées. Le vrai cri du Front Populaire, c’est : « Les pompiers avec nous ! »

Les pompiers, en revanche, ont leur devoir. C’est celui qu’ont eu les pompiers de tous les temps et de tous les régimes : servir les conformismes à la mode. A qui ne sert pas, lorsque le pouvoir est assez fort, la prison ou l’exil. A qui sert, les honneurs, la gloire, les funérailles gigantesques de Gorki. Et l’on nous dira que Gorki est grand écrivain : j’en suis sûr, hélas ! et cela ne m’en attriste que davantage. Car s’il m’est indifférent de voir un jeune Cassou devenir peu à peu le Monsieur Homais, hilare, noir et chevelu de la Révolution nouvelle, il peut être pénible de voir à quoi s’est abaissé l’auteur de « La Mère » et de « Ma vie d’enfant »

Tel n’est pas, sans doute, l’avis de cette presse du Front Populaire qui de la revue « Europe » au « Canard Enchaîné » réunit des écrivains authentiques et des ratés besogneux. De temps à autre, cette institution funambulesque qu’on appelle la Maison de la Culture, tient gravement ses assises. Je crois bien qu’avec les statues gréco-boudhiques et l’héroïsme sadique, c’est une des dernières inventions burlesques d’André Malraux. En tout cas, les masses qui désirent « s’éduquer » sont dûment prévenues : il n’y a pas à Paris, à l’heure qu’il est, de cirque mieux constitué que la Maison de la Culture. C’est là que les pompiers sont lâchés en liberté, et qu’ils exposent au monde leur doctrine.

C’est là que M. Aragon affirma l’autre jour qu’il s’indignait de ne pouvoir distinguer entre une peinture composée avant le 6 février 1934 et une peinture composée après. C’est là que M. Jean Cassou expliqua la décadence du portrait contemporain par les sales gueules des deux cents familles. C’est là qu’il déclara avec confiance qu’on ne pouvait tout de même pas demander à un peintre de pouvoir peindre M. Laval. On peut sans doute lui demander de peindre M. Blum. Et M. Cassou pense sans doute que la mission du peintre est de laisser à la famille une image attendrie, à la fois flattée et « ressemblante », de l’oncle Joseph ou de la tante Ursule.

Il y a quelques années, MM. Aragon et Cassou eussent probablement attribué de tels propos à leurs adversaires : ils sont en effet assez marqués pour être l’apanage de la « bourgeoisie », de la bourgeoisie au sens de Flaubert beaucoup plus qu’à celui de Marx. Et ce me semble un signe des temps assez grave que l’on puisse sans soulever les plus violentes protestations, affirmer ainsi la servitude de l’art.

Nous ne sommes pas de ceux qui pensent que l’artiste doit s’isoler dans la fameuse tour d’ivoire chère à nos symbolistes. Mais nous pensons avec conviction, avec fermeté, que le devoir du peintre n’est pas de peindre l’ouvrier gréviste, pas plus que celui du romancier n’est de mettre en scène le métallurgiste ou le cheminot. Entre une peinture peinte avant ou après le 6 février 1934, si nous ne percevons pas de différence, nous n’avons pas la force de nous en indigner. Que le révolutionnaire trouve dans son émoi, dans sa colère ou dans son espoir, de quoi animer son œuvre, cela est fort bien : je ne vois pas de nécessité capitale pour que cet émoi s’exprime dans des formes et sur des thèmes prolétariens. Je me refuse à penser que l’ode de Gorki au Guépéou soit le but auquel nous devions atteindre, et je trouve plus de révolution dans les pommes de Cézanne que dans les romans naturalistes d’Aragon.

Si l’artiste a un devoir propre, un devoir indépendant de ses autres qualités d’homme, c’est le devoir d’être sincère avec lui-même et de s’exprimer. Qu’il peigne l’ouvrier gréviste si tel est son destin : ce sera bien alors son destin, mais non son devoir. Il n’y a pas d’obligation extérieure en art, il ne doit y avoir que des fatalités personnelles. Les artistes révolutionnaires refusent ces fatalités pour s’imposer des contraintes insensées et qui faussent tout. Celui dont le destin est de peindre des fleurs, qu’il soit croix-de-feu ou socialiste, qu’il peigne des fleurs. Peindre autre chose est une trahison.

Nous vivions en un temps où les vérités les plus simples sont méconnues, et où il faut les répéter comme des découvertes. On est en train de faire à l’artiste une condition particulièrement infamante, en lui demandant de chercher sa loi en dehors de son art. C’est pour cette liberté là qu’il doit lutter. Ceux qui réclament sa présence en tant qu’artiste aux banquets et aux défilés révolutionnaires ne voient en lui qu’une sorte de policier moral, dont ils n’admirent que le mousqueton luisant et le paquetage carré.

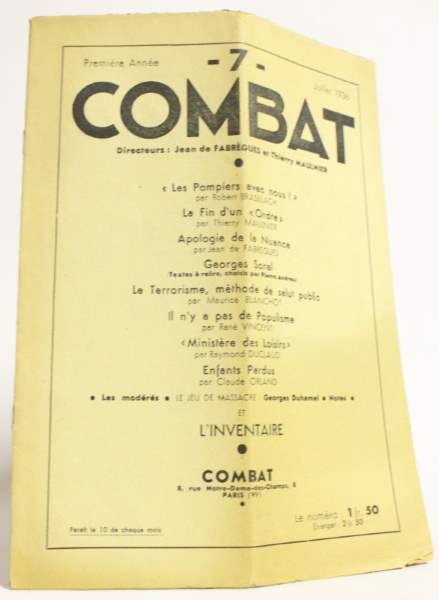

Robert BRASILLACH

Combat, juillet 1936.