Depuis que le traité de Versailles a été signé, il semble qu’aux carrefours des routes d’Europe ait été installée cette grande machine à botter les culs dont ont toujours rêvé les amateurs de justice immanente. J’ignore quel est le Père Ubu qui l’a fait construire, mais il faut avouer que la besogne a été bien conduite : implacablement, tous les ans ou tous les six mois, avec la fatalité de la mécanique, la grande machine se déclenche. En procession, on amène devant elle les derrières les plus célèbres du monde, et la merveilleuse machine, toujours huilée à point, toujours prête, toujours exacte, administre son coup de pied idéal, tantôt au cul de M. Tardieu, tantôt au cul de M. Briand, tantôt à celui de M. Sarraut, de M. Blum, ou de M. Boncour. Le malheur pour nous, nous, on en conviendra, est que ces fesses soient françaises, ou prétendues telles. On n’a jamais entendu dire qu’un derrière allemand, italien ou même anglais, malgré l’apparence, ait été soumis à cette juste procédure.

Du dernier exploit de la machine, il est à peine besoin de parler. Le sentiment de beaucoup est que ce gigantesque déclenchement, capable de détraquer une mécanique moins solide, est sans aucun doute le plus beau que nous ayons pu voir depuis la fin de la guerre. Tout sans doute était possible, depuis que la machine avait été dressée : tout, la folie et la ruine économique, le scandale de réparations, le redressement de l’Allemagne, la lente descente de la France au rang d’un pays balkanique, l’arrivée de Hitler, la chute de la Société des Nations ; tout était prévisible, et même, avouons-le, la neutralité de la Belgique. Mais avouons aussi que ce dernier coup a surpris beaucoup de Français, et que les « humiliations sans précédent » dont nous étiquetons d’assez complètes variétés, ne sont pas grand’chose à côté de la perle de la collection.

Vingt-deux ans après avoir accompli l’un des gestes les plus nobles de l’histoire, vingt-deux ans après le chiffon de papier, la plaine d’Ypres inondée par les eaux, les petits enfants de Dinant fusillés contre les murs, à coups de mitrailleuses ou de Mauser, vingt-deux ans après les garanties d’amitié les plus solides qui se puissent imaginer, – la Belgique se retire du jeu. Le Français qui croit que le monde entier l’aime, qui a, bien ancrée dans sa cervelle de bourgeois, l’habitude de penser que tout sacrifice accompli pour lui est naturel, le Français en est resté quelques jours stupéfait. Puis, il a secoué les épaules, il est retourné à sa belote, et il a murmuré pour les copains la phrase chère à Briand : « Ce serait trop affreux », la phrase par laquelle il écarte tout ce qui le gêne : « Ce serait trop affreux, on ne peut pas faire ça à la France. »

Je crois, mon cher compatriote, si aveugle et si obtus que tu puisses être, que tu vas t’apercevoir prochainement qu’on peut faire beaucoup de choses à la France. On peut, tour à tour, lui faire la guerre, y soudoyer la Révolution, ou simplement la laisser croupir dans son purin radical et marxiste, la laisser se délecter aux nauséabondes odeurs de cadavre et de latrines qu’exhalent les maîtres de son destin. Faut-il s’étonner qu’un peuple fort, ou même qu’un peuple soucieux de sa santé, désire se tenir à l’écart de ce cloaca maxima, installé au bout de l’Europe ?

Et cependant, mon cher compatriote, et c’est un de mes grands étonnements, je l’avoue, et cependant la France vit sur une vieille réputation de miracle et de surprise qui en impose encore. On ne sait jamais ce qu’elle réserve. Et puis, par la force des choses, une certaine sympathie lui était acquise. Que voulez-vous ? Mussolini ne peut se résoudre à nous abandonner entièrement, après toutes les saloperies imbéciles que nous lui avons faites. Degrelle et sa famille sont français d’origine, on parle français chez le général Franco, et Antonesco lui-même a été officier français. Pour rompre tous ces liens, il faut, mon cher compatriote, que tu y mettes du tien avec ardeur. Il est vrai qu’on ne peut rien te reprocher à ce point de vue-là, et tu fais ta besogne en conscience.

* * *

Je ne puis en vouloir, je te l’avoue, à ceux qui se détournent de la France. L’encombrante amitié de la France, sa manie de vouloir faire connaître à chacun ses relations douteuses, je comprends assez bien qu’elles déplaisent aux personnes bien élevées qui ne tiennent pas à rencontrer dans les salons les maquereaux de Barcelone et les tauliers enrichis de Sébastopol et de Moscou. Je m’étonne même que la réprobation ne se fasse pas plus unanime.

Encore moins songerais-je à en vouloir à un peuple dont nous sommes les débiteurs éternels, je veux dire la Belgique. Mais il est assez dur, conviens-en, lorsqu’on voit une nation se détourner de la nôtre, d’être obligé de conclure : Elle a raison.

Ne cherchons pas cependant à déguiser la vérité. Rien n’est plus inutile, plus bas et plus imprudent, que ce patriotisme formel qui nous tend solidaires des fraudeurs, des déserteurs, des voleurs et des assassins. Peut-être est-il bien, après tout, que la justice immanente ait installé aux carrefours la grande machine dont je te parlais, mon cher compatriote. C’est à force de coups et de mauvais traitements que les esclaves finissent par comprendre leur esclavage, et préfèrent un jour la liberté, même unie à la mort. Nous sommes seuls, abandonnés, méprisés. Nous sommes attachés au moulin qui ne nous appartient pas, nous broyons pour d’autres le grain. L’univers n’a pas de regard pour nous, même pas de pitié, car nous ne méritons pas la pitié. Quelques-uns déjà crachent sur nos épaules marquées au fer rouge. Nos anciens amis, discrètement, se détournent. C’est dans l’abaissement que nous trouverons peut-être la suprême énergie de la révolte. Nous lèverons alors le drapeau noir des désespérés, et s’il faut un héros à la France esclave, je n’en vois qu’un qui puisse symboliser notre destin : C’est Spartacus.

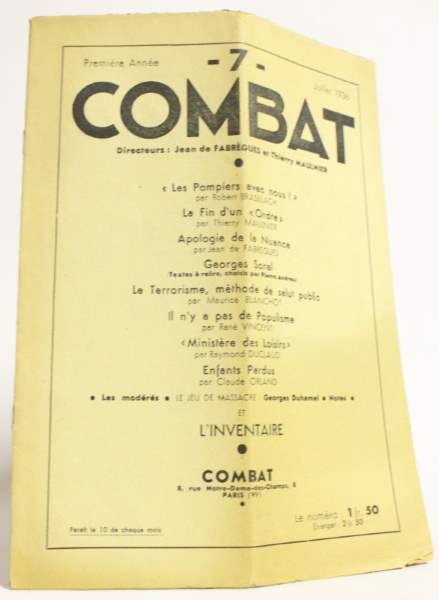

Robert BRASILLACH

(Combat, novembre 1936.)