Nous avons appris sans étonnement, après de longs mois d’attente bien incompréhensible, la mort du jeune chef de la Phalange espagnole, José-Antonio Primo de Rivera, fusillé par les miliciens qui l’avaient fait prisonnier. Il n’avait pas pris part au soulèvement de l’Espagne nationale, mais il n’est pas douteux qu’il en était l’âme, et que l’Etat qui s’organisera, on a pu le voir d’après les proclamations de Franco, sera avant toute chose un Etat fondé sur les principes de la Phalange. Ce garçon de trente ans, tombé à l’âge où son seul contemporain parmi les jeunes chefs de l’Europe, Léon Degrelle, s’approche du pouvoir, je ne suis pas sûr qu’on puisse dire qu’il ait manqué son destin. Par un haut sens du symbole, les phalangistes, devant son absence ne l’avaient pas remplacé à la tête de leur parti. Il ne le sera pas davantage dans l’avenir, quel que soit celui qui dirige la Phalange, et si même il n’y a plus de Phalange. Cette jeune ombre énergique sera debout parmi les conseillers invisibles de l’Espagne. Je crois bien que c’est elle qui la sauvera, et sans elle on ne pourra rien.

Il portait un nom difficile. De l’anarchie et de la révolution, je crois bien que le général Primo de Rivera, en 1923, avait sauvé l’Espagne. On a beaucoup attaqué ses sept ans de dictature, au bout desquels il tomba victime d’un complot de cour, lâché par les bourgeois et les nobles auxquels il épargnait le pétrole et la dynamite, lâché par le roi dont il avait retardé l’exil. Il mourut assez vite à Paris, oublié et presque méprisé. Sans doute avait-il commis des erreurs, en particulier en refusant la nécessaire liberté des provinces. Mais il suffisait de voyager en Espagne, ces dernières années, pour voir tout ce qu’il avait fait pour son pays, comme il suffisait de traverser le charmant Maroc espagnol, où toute date de la dictature.

On commença de parler de son fils au moment du procès des « complices », de pauvres bougres qu’on voulait rendre responsables des mesures « extra-constitutionnelles » prises par le général. José-Antonio plaida leur cause au tribunal, revendiqua pour son père la gloire de ces actes de salut public, et sa jeunesse, son courage, attirèrent sur lui tous les regards. Peu après, il partit pour l’Italie, regarda ce qu’avait fait le fascisme, s’entretint avec Mussolini. Quand il revint, avec quelques enthousiastes, il lançait le mouvement espanolista, et fondait la Phalange.

Il se présenta aux élections, à Cadix, vieux fief de son père, fut élu malgré la peur des modérés qui lui avaient retiré leur concours. Il faisait appel à « la sainte violence », il déclarait vouloir unir toutes les classes, présentait un programme hardi de réformes sociales et agraires, et, avec l’écrivain Gimenez Caballero, déclarait ne pas vouloir avec lui des « petits messieurs », mais de ceux qui seraient grands demain, des « nouveaux senors » de l’Espagne. Les bien-pensants se voilèrent la face.

A la veille de la Révolution, pourtant, on sentait déjà sa prudence. En apparence, le grand parti de la droite était l’Action Populaire de Gil Robles. Robles avait pour lui l’organisation, l’argent, le nombre. La Phalange n’était composée que de quelques jeunes fous. Il fallut le coup d’éclat de Franco, pour s’apercevoir qu’avec ses compromissions parlementaires, son légalisme ridicule, Gil Robles n’était que le La Rocque de l’Espagne, et que la vraie puissance était du côté de la Phalange. Du jour au lendemain, le cri de la Phalange : Arriba Espana, devenait le cri de tout un peuple. Du jour au lendemain, le programme de la Phalange, révolution sociale en même temps que nationale, avec sa protection de l’ouvrier, son souci de la grandeur, son respect des libertés, devenait le programme même du pays. Et les garçons de toutes classes, ouvriers, paysans, réunis autour du fils de l’ancien dictateur, formaient la partie exaltante, la force vive du mouvement. José-Antonio pouvait être fait prisonnier, c’est lui qui animait ces foules lancées à la nouvelle reconquista, c’est lui qui imposait à tous l’insigne de l’union des espoirs, de l’union des réalités et des puissances, le faisceau formé de cinq flèches entrecroisées qui est l’insigne de la Phalange.

Aujourd’hui, le chef a disparu, malgré les négociations en cours, malgré les otages, parce que les anarchistes ont bien compris qu’il était un symbole redoutable. Pour l’avenir, il reste un exemple, et il est assez beau qu’une révolution nationale ait à sa tête un héros mort. Sans José-Antonio Primo de Rivera, mort pour avoir voulu poursuivre l’œuvre de son père, et pour avoir voulu y renforcer ce qu’elle avait de faible, la Révolution espagnole n’a pas de sens. Elle n’arrivera à ses fins que si l’esprit de la Phalange y demeure l’esprit dominateur, car l’esprit de la Phalange est celui de l’union des classes et des libertés nécessaires. C’est pour cela que nous pouvons, nous, nationalistes français, saluer l’ombre héroïque et charmante de ce jeune chef. Ce qui est vrai et ce qui est grand, demeure un exemple pour tous.

Dans l’Espagne libérée du marxisme, c’est cette ombre qui conduira les reconstructeurs de la nation nouvelle, pendant que tous reprendront le chant même de la Phalange :

Ils reviendrons victorieux, les drapeaux,

Au pas allègre de la paix,

Et porteront cinq roses nouées,

Les cinq flèches de mon faisceau.

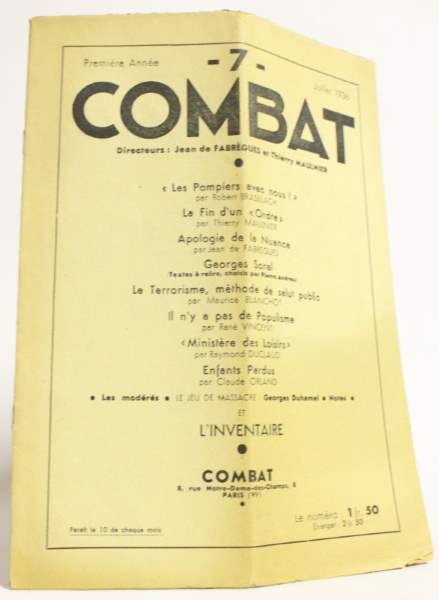

Robert BRASILLACH

(Combat, décembre 1936.)