Quand Léon Blum fait tirer sur le peuple

Depuis que Léon Blum doit prendre le pouvoir, tous ceux qui connaissent un peu l’histoire des luttes ouvrières et syndicales en Europe pendant ces dernières années, attendent qu’il imite ses prédécesseurs, qu’il imite Clémenceau et Briand pour ne parler que d’eux, et qu’il fasse tirer sur le peuple. Les récentes grèves des usines, qui ont transformé aux yeux de l’étranger notre pays en quelque Espagne impuissante et ridicule, nous ont donné, et ont donné à Léon Blum, un avant-goût du pouvoir socialiste. Si jamais l’image surannée de l’apprenti sorcier a été exacte, c’est bien devant ces journées où les communistes préparaient à leurs bons amis socialistes ces pièges savants, où la C.G.T. tremblait d’espoir et de peur, où Jouhaux pendu au téléphone de tous les chefs de parti, agitait en cadence sa bedaine syndicaliste et tentait d’arrêter la grève. Le bourgeois affolé se rassurait en pensant qu’on n’avait encore tué personne, ni brûlé aucune maison, sans se douter que le désordre eût été moins grave que ce désordre organisé, que cette profonde et silencieuse conspiration.

Mais devant elle, ou devant l’une quelconque de ses imitations, que peut faire un Léon Blum ? Désormais, ce n’est plus contre la réaction qu’est dirigée la moindre émeute, la moindre demande, c’est contre lui. Et contre lui seul. Les revendications ouvrières n’exigeaient pas ce déploiement de forces si les patrons avaient été en cause, et rien que les patrons. Pour obtenir une demi-heure de casse-croûte au lieu d’un quart d’heure, il n’était pas besoin de se barricader dans les usines. Même pas pour faire reconnaître les Soviets d’ouvriers. Même pas, peut-être, pour obtenir une augmentation de salaire, des vacances payées, un contrat de travail, toutes choses qui, dans une organisation plus sensée de la production, ont leur légitimité, et il faut le dire tout net, leur nécessité. Mais ce ne sont pas les patrons qui ont à donner ou à refuser la semaine de quarante heures. C’est Blum.

Je n’ai pas la compétence nécessaire pour en discuter la possibilité. Son principe est excellent, mais il exige une réforme économique, une refonte de la protection nationale, autrement importante qu’on ne l’imagine. Ce qui m’intéresse est l’impossibilité où est Blum de céder ainsi, à tout coup, au chantage merveilleux organisé par les communistes. Et le jour où les grévistes seront plus nombreux, où la vie sera paralysée, où des troubles graves éclateront, et où l’ordre (cet ordre affreux de cette affreuse société capitaliste que nous ne défendrons jamais), où l’ordre sera entre les mains de Léon Blum, il faudra bien que Léon Blum fasse tirer le peuple.

Le pouvoir a ses réalités et ses séductions : au pouvoir, Blum sait bien qu’il ne peut livrer Paris et la France, cette France où il a fixé sa tente de nomade, à l’émeute et au pillage, même s’il doit à l’émeute et au pillage ce pouvoir. On se persuade aisément, dans ces conditions, qu’on défend la Révolution en même temps que l’ordre. On se persuade aisément qu’il ne faut pas laisser au hasard, à la puissance organisée de la grève et de la révolte, ces réformes qu’on est bien décidé à accorder peu à peu. Mais justement peu à peu. Alors, on tire.

On tire comme Clémenceau à Draveil, comme Briand en 1912. On tire comme Lénine et comme le haut commandement de l’Armée rouge l’ont fait sur ces marins de Cronstadt, glorieux révoltés d’Octobre, qui avaient mis en fuite les Blancs, mais qui se mettaient en tête de ne pas aimer beaucoup, non plus, la Tcheka et les bureaux de Moscou. Et les bourgeois affolés font monter leur encens vers cette idole des hauts lieux, vers le sanglant répresseur, comme la droite et les catholiques commencèrent à regarder Robespierre avec sympathie à la veille de Thermidor, comme les conservateurs se rangèrent derrière le vaniteux sanglant, le petit Thiers, qui leur faisait tant peur avant Versailles et la Commune.

Le destin du socialisme est là désormais : il prend le pouvoir au moment où les hommes sont vieillis, d’ailleurs lâches, prêts à toutes les prébendes et à toutes les compromissions. Les communistes le savent bien, qui organisent avec tant d’art et tant de subtile mauvaise foi les grèves de revendication, pour mettre Léon Blum en demeure de choisir entre la soumission et la répression. Certes, le vieil énervé aurait bien voulu laisser à Sarraut et l’émeute et la « pacification » : mais ce n’est pas au singe chinois, au Sphinx du boulevard Edgard-Quinet, qu’on apprend à faire la grimace. Je ne serais pas surpris que l’érotomane toulousain ne se fût frotté les mains en pensant à la succession qu’il laisse, ni peut-être qu’il n’y eut quelque peu trempé ! Lui aussi, il veut revenir, lui aussi, il veut rassurer les bourgeois. Et Léon Blum le sait bien, qui veut les rassurer le premier, et ne pas se brouiller avec les trusts d’assurances, et ne pas faire fuir les capitaux, et laisser remonter le cours de la vente. Dans cet étrange concours, il n’y a qu’un moyen de se gagner de vitesse, c’est de tirer. Messieurs les socialistes, tirez les premiers !

Nous attendons la réalité de cette anticipation avec une certaine sûreté. Si Blum ne fait pas tirer au propre, il fera tirer au figuré, parce qu’il ne peut pas faire autrement, parce que le socialisme ne peut faire autrement, et qu’il doit sans cesse avancer entre la trahison de ses idées et la ruine du pays. Le supercapitalisme qui va s’instaurer ne fera rien pour les ouvriers : le premier jour de l’arrivée de Blum au pouvoir est le premier jour de leur écrasement. Au delà de toutes les manœuvres politiques et nous venons d’en voir une de premier ordre) c’est là le sens profond des grèves de Paris, l’hostilité de nature entre le gouvernement socialiste et les ouvriers, et c’est là dessus que tout nationalisme social doit méditer.

Robert BRASILLACH.

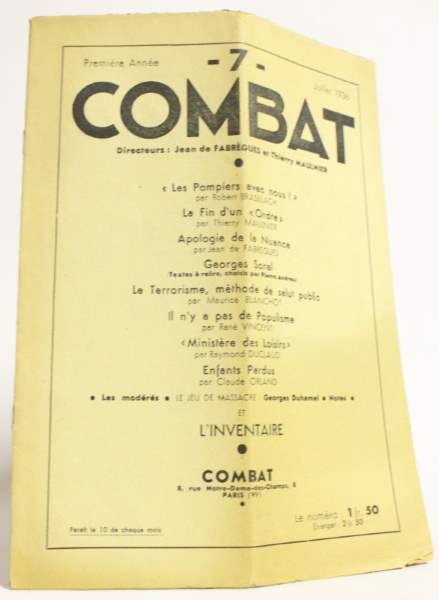

(Combat, juin 1936.)